|

|

马上注册登陆,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?用户注册

x

编者按:柯雷,国际著名汉学家,荷兰莱顿大学教授。他是中国当代诗坛最重要的“旁观者”。他说得一口流利的汉语。为了观察中国当代诗坛、追寻诗人踪迹、收集民间诗刊资料,二十多年来他多次往返于中国和荷兰之间,凭一己之力为莱顿大学亚洲图书馆做成中国当代诗歌民刊特藏图书,为国际学界研究中国当代诗歌建立起了重要资料库。对于中国当代诗歌,柯雷绝对是一个重要的“存在”。

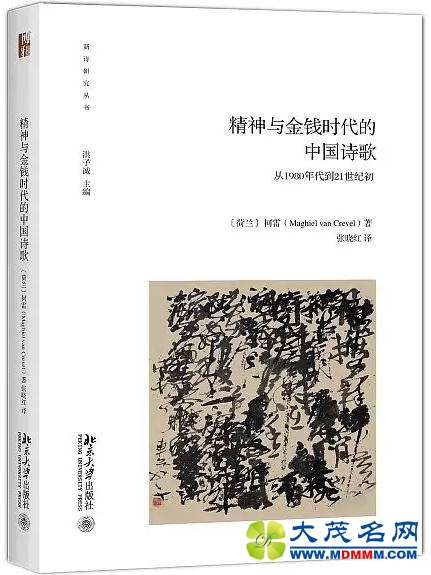

2008年,柯雷用英文出版了《精神与金钱时代的中国诗歌——从1980年代到21世纪初》,在国际诗坛和研究界引起广泛反响。这既是一部文学史,也是一本文学批评,从文本、语境和元文本三个方面对早期朦胧诗之后的中国先锋诗歌进行了全面深入的研究。

历经数年翻译,如今这本书的中文版终于面世。本书的出版,是他最重要的研究成果首次在汉语世界亮相,中国的许多学者和诗人对此期待已久。

一位域外“旁观者”会如何看待中国当代诗坛?值此书出版之际,柯雷作客了凤凰网读书会,与多位中国著作诗人和学者共同探讨中国诗歌的生存与命运。

活动开始之前,凤凰文化独家访谈了柯雷和中国诗人西川、沈浩波,聊起了精神与金钱时代的中国,也聊起了他并未在书里写到的朦胧诗,聊起了中国古诗与当代诗歌的差别与接续,也聊起了中国诗坛独具特色的种种。

凤凰文化特将采访实录整理编辑,以飨读者,也留作资料:

【采访:徐鹏远。本次读书会除凤凰文化、凤凰网读书会,还由北京大学中国诗歌研究院、北京大学出版社、北大博雅讲坛和京东图书共同主办。】

如今读诗的人比买房的人少,那又怎么样?

每首诗的背后都有属于它的时代

凤凰文化:您的这本书取名叫《精神与金钱时代的中国诗歌》,在中国诗歌之前的这个定语您是如何考虑的?而且把精神和金钱两个词汇提出来,这是您对中国最总结式的印象吗?

柯雷:主要是说一个时代的背景,“精神”指的是二十世纪八十年代的所谓文化热,“金钱”是从九十年代开始的一种金钱化、商业化、娱乐化、消费化的大气候。这本书我没有去研究比如历史背景本身,但是研究诗歌,我觉得必须得去了解它的文化、社会、历史背景。

凤凰文化:您的这本书只看题目,觉得像是对于从八十年代到二十一世纪初这段时间的中国诗歌进行一个总论。但是看完整本书发现,您将大量篇章给了西川和于坚两位中国诗人。为什么采用这样的处理方式,好像和您的题目有那么一点点脱离?

柯雷:明白你的意思。我自己肯定觉得谈不上是一个总论,而且虽然西川和于坚两位在著作中确实占了蛮大的空间,但是除了他们以外还有韩东、还有海子、还有孙文波、还有尹丽川和沈浩波、还有颜峻。另外的还有一些具体的话题个案,比如1998-2000年的所谓的民间写作和知识分子写作之间的论争。所以我并认为只关注了西川和于坚。

但同时这个问题问得很到位。这样的一个东西不可能是全面的,我也从来没有过这样的想法,我认为所谓的全面的中国当代诗歌史是不可能的事情,尤其是对于我这样一个局外人、一个外国外语人,做不到。同时,全面性是非常有问题的一个概念,但是代表性——一定程度上或者某种意义上的代表性——我确实希望这本书是能具有的。比如说坐在我身边的沈浩波,研究他的作品会想到很多其它问题,包括和他的时代背景有关的一些问题,只要拙作中提出了那些问题的一个所谓有效性或相关性,不完全限制于他的某一部作品,就是希望读者再过几年之后也还能继续阅读。

凤凰文化:您的这本书研究的是从八十年代到二十一世纪初的中国诗歌,但是里边除了第一章和后面相关论述时有所提及,并没有详细讲过朦胧诗。对中国的普通读者而言,至今可能还是朦胧诗还是那几位朦胧诗人的知晓度更高一些。您为什么在书中没有专门对他们进行论述?尽管他们的发迹是在七十年代,但毕竟在八十年代之后以至九十年代,他们其实都还在进行诗歌的写作。

柯雷:我是1991到1995年在荷兰莱顿大学念的博士,博士论文后来出版成书就叫《粉碎的语言——中国当代诗歌与多多》,它的头一个部分是研究文化大革命时期地下阅读和写作,第二部分是研究诗人多多,他也属于所谓的朦胧诗派或是老《今天》派——当时他可能用另外一个笔名,但也属于那一代人。一开始我对于文本的兴趣比较浓厚,但在了解他的写作之后很快就发现这些诗歌后边藏着很多非常有意思的故事,而我九十年代初主要是通过口述史的方法去了解七十年代末和八十年代初那段时间。所以第一本学术著作写的是早期的朦胧诗,以后我通过和他们的接触对于民间刊物的兴趣也有了,通过民间刊物的收集好像很自然而然地就走到了一个更广大的画面,于是就变成了第二本书。所以今天我们看到的《精神与金钱时代的中国诗歌》是第二本著作。

凤凰文化:您对于朦胧诗如何评价?

柯雷:朦胧诗非常有意思。到现在西方——虽然我一直不太知道西方在什么地方,芬兰、意大利、荷兰、波兰、美国都是一样的吗?——如果对于中国当代诗歌有所了解的话,相当大的一部分可能也还是朦胧诗。这是为什么呢?因为七十年代末八十年代初,特别是八十年代初改革开放刚刚开始,有一些汉学家、翻译家注意到了北岛、舒婷、顾城、杨炼、江河、严力等等,一开始写的文章也跟当时中国社会所发生的巨大变化连在一块儿。所以国外读者特别感兴趣,也可能是对于这个社会的巨大变化感兴趣,顺便也读点诗。刚才您问我怎么评价朦胧诗,这话很难说,因为我并没觉得这些所谓朦胧诗人都是一样的,不能一概而论。但是同时,我们现在回顾看会发现,它其实是一个过渡时期,从是五、六、七十年代的那种政治抒情诗,到后来八十年代中叶所谓的第三代,之间的一个过渡,所以常常会发现在他们最早期的作品上,可能听到的那个语调其实跟以前的政治抒情常常是有一些重叠或切合之处。我觉得它完全属于它的时代。前不久在南京开会的时候,《扬子江评论》的编辑何同彬说当时能做到的一切他们(指朦胧诗)都做到了,我觉得他评得很好、非常尖锐。可以把他叫作一种事后的智慧,虽然有点不公平,当时朦胧诗崛起,按照谢冕、徐敬亚他们的话讲是非常兴奋的事情、是很新鲜的东西,又过了一个五年、十年、十五年、二十年以后呢,回顾看可能会觉得这个评价还是需要调整。所谓事后的智慧——事后把事情看清楚是很容易的——并不是要求我们那个年代的评价一直保持,同时在调整看法的过程中,必须有一个自我的意识,自我局限必须看得很清楚。

柯雷的写作是紧贴现场的田野调查

如今读诗的人比买房的人少,那又怎么样?

凤凰文化:这本书是2008年先以英文版面世的,出版以后在海外引起了比较大的关注和影响。这一次是中文译本的首次出版,不知道作为中国诗人、同时也是这本书所关注的对象之一,西川和沈浩波两位老师怎么评价?同时你们柯雷作为局外人的视角为中国诗歌提供的参照性意义在哪?

沈浩波:柯雷一系列关于中国诗歌的文章,其实我很早就读过,印象一直都很深刻。他确实跟中国的学院派专家学者的研究方法不太一样,他的诠释做到了最大可能的客观。他没有把自己当成局中人,还是把自己当成观察者,所以他并没有携带过多自身的美学认识或立场,更多地把中国诗歌放在其本身的语境里,把当代中国诗人放在时代语境里,从而发现和提出问题。

第二,我觉得他这本书非常有活力,他是紧贴着现场来写作的,很少有学者是离现场这么近的跟踪状态,所以他几乎是一种田野调查的方式。而且他充满了热情,他的整个状态跟诗歌的非常近,你能看到很有生命力。我对柯雷印象的建立是来自于我们之间最初的交往,2000到2004年的时候,我跟我的朋友们——包括这本书里也研究到的尹丽川,做了一个下半身诗歌运动,柯雷在这个过程中就已经写出了关于下半身诗歌运动的文章,而当时国内的很多学者还不知道该怎样面对。

其实我对于柯雷本人的情感,可能要大于他的研究。2004年我被邀请到他的学校莱顿大学,柯雷帮我和尹丽川在阿姆斯特丹和比利时组织了几场朗诵会。当时我朗诵了一首诗叫《淋病将至》,很长,柯雷自己把它翻译成了荷兰语和英语,我用汉语朗诵一节,柯雷用荷兰语再朗诵一节。我觉得自己写那首诗的时候是充满激情的,但是柯雷那种燃烧的状态几乎要超过我,那次默契度特别高。所以我确实觉得他对诗歌本身有热情,他是很有感染力的人,但是他在做研究的时候又能够把自己变成勤奋的田野调查工作者,既是观察者,又是提问者,却不是下结论者。

西川:浩波讲的我也有同感。柯雷的书关注到的一些问题是被中国学者忽略掉的。我说说他这个人,我们认识很早,现在你看他说一口流利的中文,我们最早认识的时候,我说了一个汉语词他还不知道,他身边一直要带着个本带个,但当时他带了笔没带本,他就把我说的他不知道的词记在了胳膊上。他让你觉得太不一般了。有一次我说你给我写句话吧,结果他给我写了一段希腊文,好像是柏拉图的一句话,你看他秃头、纹身,可是他给你写的是一段古希腊文,这些东西搁在一起,你觉得这究竟是个什么人。他学意大利语大概是三个月就拿下,他还玩乐器。

我说这些东西的意思不是说点小故事,我是说他的工作方法和一般坐在书斋里自己预设一个问题进行研究不一样。浩波刚才提到田野调查,就是柯雷作为一个荷兰学者收集中国当代诗歌的资料,我们大学里的教授们实际上是不收集这些资料的。所以他做的这些研究,至少第一层面完全是一手材料。这本书对于当代中国诗歌的观察是非常诚恳的,花了那么多的力量收集了那么多的材料。除了这本书,他还有一些单篇的文章,他也做了这么一些特别基础的工作,比如他把朦胧诗以来的中国非官方出版物,列了一个详细的表,这个表实际上对别的学者都是非常有帮助的。

在这本书里,我看到他对于中国诗歌的观察可能跟国内的观察有一些不同。国内的观察一般都是老套的,就是社会性、诗歌、写作、思潮。比如柯雷由于他自己是个音乐家,对于声音的敏感可能是中国学者一般不会关注到的。我不是完全了解他的理论背景,但是我看到他引述到或者提到的一些国外的重要批评家,这些东西是国内大多数学者没有接触过的。所以柯雷的这本书带给我们一个新鲜的眼光来看我们自己,这是中文版非常重要的意义。

如今读诗的人比买房的人少,那又怎么样?

柯雷:不敢当,真的不敢当。非常重要的一点是只有在中国诗友的帮助下,才做得到这样的工作。浩波刚才说的田野调查,这个词来自人类学,但是我觉得用得很到位,因为我做的确实是那种东西。比如说除了文本和图书馆里能找到的那些东西以外,你还参与一些活动,要么是个旁观者,要么积极参加,这个过程中能看到很多事情,接触到的人物也非常多。为什么要特别提及一下这点呢,前不久我在广州讲座,回宾馆的时候有一些学生陪着我在路上走,他们说您这样的人找这些人就很好找,我们研究生不一定很容易接触到诗人或出版家等等等等。一点都不错,我很意识到这一点,我是有一种特别高的所谓可接触性,这是一个“特权”。还有一个必须得补充的,我确实希望我的书里所提及的那些问题能有一定的有效性,就是把那些个案搁到一边以后那些问题还一直能有一定的有效性。当然同时也有限制,外国人阅读中文的速度是很慢的,这个东西我也不去否认,所以我的范围绝对是非常有限的。

中国当代诗坛特别喜欢搞运动

如今读诗的人比买房的人少,那又怎么样?

沈浩波

凤凰文化:柯雷的书中专门有一章写所谓的下半身诗歌。其实长期以来,人们对下半身诗歌存在着一个误解,觉得它是庸俗的甚至是粗俗的。当然柯雷是用一种学术的认真态度,给予了下半身一个严肃的研究和客观的评价。但沈老师作为这个潮流这个风格的诗歌的代表人物,您自己会去怎么解释下半身写作呢?

沈浩波:用刚才柯雷说的一个词——事后的智慧,我作为下半身诗歌运动的当事人,如果到了今天也用一个事后的智慧来看的话,其实有一个本能的反应——谁是下半身?就像刚才讲到朦胧诗的时候,我的脑子里第一反应就是谁是朦胧诗,它是由一个一个的诗人组成的,一定不能讲北岛和顾城是一样的,也不能讲舒婷和多多是一样的。所以今天我们在讲到下半身的时候,我的第一反应也是谁是下半身?

长期以来,中国诗歌界有一个好玩的现象,就是当我们提到当年一起发起下半身的这一群诗人时,每一个单独出现的名字都成了今天这个时代很重要的诗人,而且没有人会说不是。无论是我,还是尹丽川、朵渔、巫昂等等,任何一个人评价都很高,都觉得很重要。但是如果说下半身,就不对了不行了不好了。这个错位是很好玩的。所以到现在为止,我觉得下半身依然是一个被争议的词。

其实我无意识对发生在2000到2004年之间的事情去进行事后智慧的解释,当然我也解释了很多次,因为每次都会被问起。我想我刚才讲的每一个诗人,把他从2000年到现在最好的文本都读一下,可能能得出一个来自于读者自身的所能看到的真相。刚才也讲,柯雷可以从很客观地角度来进行分析,因为他是一个学者,他是一个贴着现场的学者,他看到了这样一个现象,他觉得这个现象很好玩,这里面可能一开始都不涉及对文本的评价,而是说这个现象到底意味着什么,这群人到底意味着什么,然后他扎进来了,也就来分析。需要这么一个过程。所有的发言、所有的评价其实都是要基于现场、基于阅读、基于个案、基于深入,可能才有效。

柯雷:沈浩波有些话我觉得很重要,虽然这个东西不光在中国才有,但是中国当代诗坛确实特别搞运动,这是很特别的,它几乎是一种不可思议的活力。并不是在国外没有,也有一些人搞运动、搞流派,但是好像看起来在中国这一块是很突出的。并不是说他们小看了文本的重要性,但是好像就是一个诗坛子是很重要的。

凤凰文化:那您觉得这种情况的出现,如果从纯的文学角度出发,它是好还是坏?

柯雷:我不好下这个判断,刚才浩波还有西川好像讲到了我的客观性,我觉得什么人都不太可能是客观的,这是一定的。所谓纯的文学视角到底的是什么,只有文本在里边吗,是不是也能包容诗人的形象呢?比如说研究海子的时候,你必须得包括那个人的故事,包括他自杀的故事。我觉得拉进广义文本中去研究才行,遮蔽了那一切的话就不好。纯的文学作为一个概念我觉得有点问题。

西川:我是艺术家诗人

如今读诗的人比买房的人少,那又怎么样?

西川

凤凰文化:西川老师,柯雷这本书当中写到您的时候,用的也是中国评论界对您的一个评价——知识分子诗人。您自己对此是怎么看的?当然,从您的诗歌所呈现的面貌来看,确实有一种汪洋恣肆的才气,有那种知识分子的思考和表达,您对自己的诗学风格会怎样解释?

西川:先不说知识分子。我觉着诗人,有些是学者诗人,有些是艺术家诗人。我虽然在学校里教书,而且我干的活也不光是写诗,我也做翻译,我的工作面铺得很大。但即使这样,我依然觉得自己是一个艺术家,如果有学者诗人和艺术家诗人的话,我是一个艺术家诗人。也可能是因为我长期在中央美术学院教书的原因,我对于艺术家的身份有一个认同。

说到知识分子这个词,它是一个历史化的产物。曾经中国在评论比较包纳思想性的写作时,使用的是“贵族”——有时候文学批评的词汇是多么的贫乏——就说你这个人是一个贵族化的写作。那么很显然我也不是贵族,中国也没什么真正的贵族。所以当时就有了知识分子这么一个词。知识分子这个词,无论在国外还是在国内都被反复讨论,反复解释是含义。如果从知识分子这个词的本来含义讲,就是intellectual,它跟intellect有关系,那我觉得挺好。而且我觉得一个运用头脑或者运用语言的人,如果在古代你可能是一个口头文学作家,我觉得也很好。我为什么能接受它?因为在当下跟文字打交道,而且还不是那么简单的用文字写个说明书什么的,恐怕这里面多多少少会有知识分子工作的性质在里边。

但是,任何一个话题拉到中国的语境当中会被怎么使用,我觉得这个是需要问的一个问题。因为我实际上特别强调一个写作者或者艺术家的创造力,就是说不论你是不是一个知识分子,没有作为诗人的创造力、作为艺术家的创造力,甚至作为一个思想者的创造力,其实什么词都没有用。如果你是一个有创造力的人,你就能够通过你的作品来证明你自己始终处在一个工作状态,你的头脑始终是活跃的,你始终是开放性地思考问题、面对问题、发现问题。我觉得这个可能才是区分一个艺术家和一个不是艺术家的标志吧。

古典诗歌建立标准和体系,当代诗歌拓展了承载能力

凤凰文化:中国是一个诗的历史很长的民族,但是中国诗歌分成两部分,古典诗歌和现代白话诗。因为它完全是两套系统,所以对它的评价标准也不同。作为诗人和研究者,你们怎么看这样的两套系统?还有,毕竟现代白话诗的语言是一种西化的语言,所以关于它的一些审美标准,又是怎么看?

沈浩波:我觉得所有的评价当代都是不可能的事情,就是任何的当代史一定都是一个谬误史,因为我们身在局中。所以我们也许看古典文学的系统可以看得更清晰一些,因为拉开了距离。所以我不认为这样的发言对于古典文学和当代文学有足够的公允度。

但是我们可以从一些小的切面进入,我们不能说好和坏、高和低,在那么漫长的古典文学、古典诗歌传统里,在人性这个层面上,涉及到的人性的复杂度是极少的,而在当代诗歌的题材里,我觉得已经有非常深刻的解释。从题材的丰富性,现在几乎所有的一切都可入诗,这极大地拓展了诗歌的容量、诗歌的胃口,当代诗歌的吞吐量是极其巨大的。从对人的精神自由和反抗的响动,作为一个精神性的文体,它的精神层面的深度以及它的自由深刻度包括反抗性,显然我认为当代诗歌的承载能力会更强大一些。

但是古典诗歌建立了一个标准和体系,而且它不光是对于中国人有巨大的贡献,它对于现代主义以来整个世界的诗歌都是有巨大贡献的。因为当诗意这个东西需要被凝固下来的时候,中国古人早已解决了这个问题,这也是为什么英美早期的现代主义印象派有很大层面借鉴了中国古典诗歌用印象来凝聚诗意的方式。

所以我觉得古典、现代、当代、中国、西方,就是流动的状态,就像大海,每个时代都有它的局限。中国古典诗歌是解决不了人性的问题,因为是在那样一个农业文明以及封建君主制的情况之下,但是我们看同时代的英国古典诗歌,莎士比亚的十四行诗涉及到的人性复杂就非常广泛,对人性自身的丑陋袒露得非常深刻。但是中国的古典诗歌也积累了那么伟大的一个体系,甚至影响到了世界现代主义诗歌的进程,当然它也会回过头来反哺中国的当代诗歌。所以不能放在同一个标准体系下来看。

古典诗歌不只是唐诗,唐诗也不只是诗歌

西川:我刚发表了一篇很长的文章,叫《唐诗的读法》。一般我们说起中国古典诗歌,我们的印象实际上是唐诗宋词,但是这里面没有包括元代的诗歌、明代的诗歌、清代的诗歌、六朝的诗歌。唐诗宋词已经被符号化了。在中国古典诗歌内部,实际上用唐诗的标准来要求比如屈原,是没法要求的,尽管李白说“屈平词赋悬日月”,可是李白在精神上可以向屈原靠近,写法上还是有距离的。所以这里边有一个变化,就是中国古代文学本身的丰富性。

即使我们讨论这一块,比如说唐诗,那么唐诗是什么?比如说格律,没有那么简单。如果要讨论唐诗,就必然讨论到整个一种文化,唐诗是一个进士文化的产物,在进士文化里的写法是一种类型化的写法,比如说大家都写秋天,大家都写月亮,都写宦海沉浮,都写游山玩水。古典写作跟当代写作,说起来都是诗,但是实际上当代写作是一种反类型化的写作,在这点上很不一样。

再有一个,中国古代诗歌实际上不仅仅是诗歌,它背后有一套中国的古代制度、古代思想、儒家道统。我觉得很多人讨论中国古典诗歌,然后拿中国古典诗歌来骂中国当代诗歌,都是简单化的处理问题。我刚发表的那篇文章里说的已经很充分了,唐代诗人的作品到今天都是文化遗产,但是那些诗被写出来的那一刻可不是文化遗产,每一个唐代诗人都有他们的当代生活,就像我们今天的每一个人都有我们的当代生活一样,他们的当代生活跟我们的当代生活可能不完全一样,但是这种结构是一样的。所以一个当代诗人面对当代生活,和一个唐代诗人面对唐代的当代生活,这个意义是一样的。

至于说到比如格律,它又跟古汉语和现代汉语本身的区别有关系。之所以格律能够产生,能够成立,一个是中国人通过对佛经的翻译,开始了解音韵,通过梵文的引入了解了自己的语言。还有,中国古代汉语的基本语单位是单个的字,所以才可以出现“白日依山尽,黄河入海流”,它也有词,但是基本语是字。现代汉语的基本语单位是词,这个时候如果用基本语单位是词的语言,想建立起一个以字为基本语单位的语言格律,是不可能的。很多人都有这个梦想,就是当代诗歌应该有格律,但是必须充分考虑到古汉语跟现代汉语本身的性质是不一样的。我经常会遇到这种情况,比如在一些活动当中,别人批评当代诗歌,我说我完全同意你的看法,但是请你把你的批评用古文再重复一遍,因为古诗是在古汉语上的,新诗是现代汉语的产物。

谁有权利说我是今天的中国诗人

柯雷:我觉得两位有点给我们上课,真的太深了,我很欣赏,我觉得我肯定比不上,只补充一句话。

我觉得有一个关键的词叫“继承权”,因为中国古诗的传统是世界文明的东西,比如说在荷兰莱顿大学,我的导师1991年在荷兰出了一本书叫《中国古诗大鉴》,从《诗经》到清末,600页,这本书一直在卖、一直在印,因为荷兰的普通读者也了解中国的古诗。最近三四十年,常常会有些诗人商榷甚至吵架,到底我们的新诗走到哪去了,我们哪些作品能算得上好东西等等。当然新诗走过来的那条路是非常坎坷的,不安全、不安静、很动荡,但是其实我觉得它最深处最关键最核心的东西是中国诗歌传统的继承权——谁有权利说我是今天的中国诗人。

凤凰文化:那您觉得在古典诗歌和当代诗歌之间,这种接续如何成为可能?

柯雷:刚才西川已经明言,而且也是给我们说明了古诗和新诗之间那种非常客观的区别有多么大。如果有一种关联性,或是一种一直在继续运转的东西,我个人看法可能是人家心目中对“诗人”的看法。当然这样讲的也有点太笼统,但是一概而论吧,诗人的形象在中国人心目中是蛮重要的东西。

80年代是黄金时代,但也是异常的时代

凤凰文化:最后回到您的书名,我想很多人看到这个书名时可能会有这么样一种理解,首先把精神和金钱切割开,然后把80年代和之后切割开,好像80年代甚至之前的70年代末,把它算作一个精神的时代,而从90年代之后到21世纪算作一个金钱的时代。同时在这两个时代当中,至今很多人觉得80年代是属于诗歌的一个当代的黄金期。从进入中国的所谓市场化金钱时代开始,诗歌好像变得越来越边缘了,变得越来越衰弱了。但其实诗人自己并不这么认为,而且在您的书中也看到,您也觉得80年代是黄金期,但某种程度上也是一个幻象。

柯雷:80年代肯定是一个黄金时代,但是同时也必须得承认,它是个异常的时代。就是说在80年代有一批诗人能获得的明星身份,不是正常的事情,当然我没说它是坏事情,但绝对是异常的事情。反过来讲,所有现代诗歌,无论在中国还是在任何一个地方,比如美国、荷兰,本质上自动的就是一个所谓边缘化的东西。

而这个边缘说,还有所谓危机说,我确实不同意。其实我看事情很乐观,我觉得如果说边缘化,恐怕是按照一个很量化的标准去说,比如说当今中国看诗的人比看球的人、比买房的人可能要少。那又怎么样?

如今读诗的人比买房的人少,那又怎么样?

柯雷

凤凰文化:所以您还是很乐观的。

柯雷:很乐观。现在我作为半个局外人,一直有一个无意识的比较在运转,跟荷兰诗坛——荷兰诗坛很活跃,但是到中国以后,它的活力——比如活动、出版物、人物、事件、话题的那种繁荣、丰富、多样——几乎是不可思议的,我觉得是很好的事情。

如今读诗的人比买房的人少,那又怎么样?

|

|

|客服:0668-2886677QQ:75281068|大茂微博|小黑屋|手机版|Archiver|大茂名网

( 粤ICP备18149867号 )茂名市大茂科技有限公司 版权所有

|客服:0668-2886677QQ:75281068|大茂微博|小黑屋|手机版|Archiver|大茂名网

( 粤ICP备18149867号 )茂名市大茂科技有限公司 版权所有