|

|

马上注册登陆,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?用户注册

x

11月11日下午,走进上海当代艺术博物馆偌大的展厅里,眼花缭乱。两辆重达3吨的叉车将三对陶缸在空中支起,相互拉拽,形成一个巨大的“力量场”(Force Field),这是孙原和彭禹的装置作品《那么远》;一旁是台湾艺术家李明维团队正在进行《如实曲径》的清扫行为表演;转过身,透过落地玻璃窗,可以看到一辆破旧的老式桑塔纳,是一件作品;听说一会儿车边会来一队身着红色保安制服的人进行表演,也是一件作品。

这是刚刚开幕的第11届上海双年展,五花八门,异常热闹。若是一个无心闯入的普通观众,大概会被这阵仗吓到,该从哪里开始观展呢?

在入口处的白色墙壁上,一组摄影作品安静地悬挂着,好像抽离在展览的喧嚣之外,却是这次双年展最好的起始点。艺术家彼得·皮勒(Peter Piller)曾在汉堡的一家广告销售代理公司工作,他的职责是给报纸归档,每周都要过手好几千份报纸。为了调剂无聊的工作,他开始建立自己的图像档案库,并将它们以某种视觉或概念性的主题联系起来。于是,就有了这组《朝洞穴里看》的特定画面。在每一个图像里,人们都朝着地上的深洞里张望,挖掘工地上或是打开的窨井盖,它们来自不同时代、不同事件,皮勒把这些好奇的人们串联起来,望向未知和同一个洞穴——双年展也像是个黑洞,观众从这组作品开始钻进去。

“所谓‘何不再问’,是希望我们对一个问题的思考是没有终点的。一个问题不会因有了一个答案之后就不再构成问题,反而应该吸引更多人来注视它,重释甚至颠覆它。”策展小组Raqs的成员之一莫妮卡·纳如拉(Monica Narula)向我这样解释此次上海双年展的展览主题,“追问”成为她一再强调的核心叙述。

1992年,三位来自印度的新媒体艺术家莫妮卡·纳如拉、舒德哈巴拉特·森古普塔(Shuddhabrata Sengupta)和吉比什·巴什(Jeebesh Bagchi)从德里著名的国立伊斯兰大学多媒介研究中心毕业,组成了Raqs小组,开始艺术创作。Raqs是波斯语、阿拉伯语和乌尔都语中的一词,原意是指当反复修行的苦行僧,强调一种轮回的状态,此外,这还是一个用于描述舞蹈的词语。在当代艺术的舞台上,Raqs的艺术家身份更加耀眼,他们是印度新媒体艺术的先驱,而对于策展,他们相对算是新手,此前,2008年在意大利举办的欧洲当代艺术双年展和在德里举办的INSERT 2014是他们比较得意的策展项目。

“终端站”“复策展平台”“理论剧院”和“51人项目”构成了双年展的四个特殊板块。复策展平台策展人刘畑解释说:“‘终端站’的英文译为Terminal,其实就是我们出发、到达、转机的地方,始终是一个活动的枢纽;‘复策展平台’邀请了7位年轻策展人加入到主策展的框架之下,做一个子项目;‘理论剧院’是在整个双年展期间展开的多场表演性活动;‘51人项目’是在上海的城市空间中寻找51个角色,带领大家去探索这个城市,所有的这些设置都是希望消解双年展越来越常规和框架化的边界。”

这个解释给看展打开了一条清晰的思路,然而在整个观展过程中,很难去刻意关心这件作品是否属于“终端站”还是“复策展平台”,这个新颖的结构似乎难以真正框住观展的路径或方式,倒是作品与作品之间的细微联系显得更加有趣。

从一楼走楼梯到二楼展场,会穿过缪格·伊尔马兹(Müge Yilmaz)的《水、土壤、丛林》和刘韡的《全景》。前者像是三个毛绒怪物的软雕塑,象征着自然中的三个元素;后者是很有构成主义风格的几何体块雕塑。当我正在回味这两者之间的反差时,一块巨大的像月球表面环形山一样的区域就出现在眼前,这件作品占据了二楼展场最重要的位置,足够庞大,也足够分量。

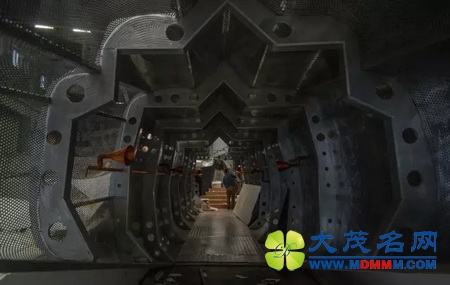

这是牟森+MSG的《存在巨链-行星三部曲》——一件需要深入内部参观的作品,观众需要排队进入,定时定量分流放人。这种充满仪式感的观看方式吊足了观众的胃口。

思考没有终点:一个作为“追问者”的上海双年展

思考没有终点:一个作为“追问者”的上海双年展

思考没有终点:一个作为“追问者”的上海双年展

牟森+MSG的《存在巨链-行星三部曲》

“三部曲”分为《无限视角》《时间尽头》《黑暗深处》三个部分,由中国美术学院跨媒体艺术学院出品。从去年3月开始规划,前后花了20个月的时间,共有将近50多人参与其中,完成了40多件单个作品,上下两层的总面积接近2000平方米。这件作品本身,就可以构成一个“展中展”了。

进入作品内部,沿着指定的唯一路径不断深入,可以看见不同“景观”:映衬在月亮下的玻璃温室、由灯管构成的未来丛林、一块好像可以种出土豆的外太空土地、散落着旧时游戏设备的杂乱废墟……与这些视觉观看相互匹配,声音艺术贯穿其中,有20世纪60年代混杂的政治声音:中国十年动乱、越战、莫斯科广播喇叭、朝鲜爱国歌,也有虚拟的来自自然界的万物混合声音。这种感觉很像小时候参观游乐场里的魔鬼城,同样是在一个密闭的空间里,周围漆黑,只有“景观”是闪烁的,格外耀眼。你永远不知道下一个转角将看到什么,前方只有未知和一颗好奇心。像是一部科幻小说。

牟森告诉我:“这是一次跨媒介巨构的创作尝试,由很多艺术家的不同作品组合而成,我们会梳理出一个叙事逻辑,但不会去对观众的感受有什么预设,每一个人看完之后产生不同的生理或心理的起伏才是最重要的。”“巨构”(Metastructure)这一概念来源于日本新陈代谢派(Metabolism)建筑师稹文彦,是对城市与有机体的生物学比喻,因为最初应用于城市规划,所以体量巨大是一个很直观的特征。《存在巨链》是“一次大规模的造物运动,一幕没有人表演但需要人浸入体验的戏剧,一台讲故事的机器装置,一个拼溶概念的错综情境”。树、路和月亮构成了作品整体结构的外观主题,这三个意象来自贝克特(Samuel Beckett)的作品《等待戈多》,在《存在巨链》中分别对应着三句笛卡儿式的哲学诗:树即“成为自己”;路即“世界是泥泞的”;月亮对应“存在与隔绝”。而内在有三个历史点连接:《红旗渠》、塞缪尔·贝克特和威廉·莎士比亚。这看似无法产生关系的几个文学元素,被内置在一个充满科幻色彩的场景中,显得更加魔幻,也串联出牟森通过作品最想释放的终极问题:存在是什么?

如果说《存在巨链》是双年展中最宏大的作品,那么阿根廷艺术家托马斯·萨拉切诺(Tomás Saraceno)的《音速宇宙网》大概就是最微观的作品。

萨拉切诺创作艺术时,将非常严密的物理学、化学和建筑学的诸多原理运用其中,创造出拟态的自然微型系统、人类群落、自给自足的城市居住环境,并将其悬浮在空中,这一点倒与《存在巨链》颇有相通之处。他从蜘蛛网的力量和稳定性中寻找灵感,2009年他在威尼斯双年展上展出的作品《网状星系》就是一个巨大的结构探索,但这一次,《音速宇宙网》大概是他作品体态最小的一件。为了更好地完成这件作品,展览筹备组提前饲养蜘蛛,测试结网状态,留下时间性的痕迹和记录。玻璃箱里的蜘蛛不停地吐丝织网,以人类几乎无法察觉的速度工作着;艺术家任蜘蛛自由生长,最终结出的“小宇宙”构成了一个完全无序的空间状态和时间体验。

在浸入式地体验了牟森主持的“造物运动”之后,再以旁观者的视角去观看一个小家伙以一己之力编织的大世界,这种作品与作品之间的呼应正是策展小组Raqs的意图所在:“我们希望做的不是呈现‘是什么’,而是去思考它的发展和状态,如何去观看,如何去接近。”

双年展副题定为“正辩,反辩,故事”,一是来自“印度新电影”(Indian New Cinema)运动先驱李维克·吉哈塔克(Ritwik Ghatak)的作品《正辩,反辩,故事》,二是Raqs将这三者看作物理学中的“三体问题”,在引力的作用下存在一定的运动规律,而刘慈欣的科幻小说《三体》也是给予他们灵感的来源之一。日本艺术家笹本晃的装置和表演产生的动态环境就是对“三体问题”的科学探索,亦可看作Raqs理念一种感官化的转译。

不断追问、重新思考是策展人和艺术家共同的诉求。问题意识也在近年来各大双年展中越来越凸显,提问的过程是最佳答案,而天底下的问题之多似乎永远问不够。在这个过程中甚至会消解个体的意义,因此观者必须在各种各样的碎片中发现蛛丝马迹,比如夏碧泉从香港档案馆里收集的老照片底片,王海川和细胞小组在西南地区收集的废旧家具和刀具,又或是森纳·奥泽曼(Sener Ozmen)向鸽子讲述和平的一段影像,这些碎片构成一个又一个的追问,这些追问就像Raqs在策展笔记中所写到的:“每届双年展都会在时间中留下一个记号。每届双年展的美在于它能占据一座城市的想象长达几个月,随后撤离,直到下一届。”

运动中冥想——专访第11届上海双年展主策展人Raqs

三联生活周刊:在今年5月的策展笔记中,你们对此次双年展提出这样的构想:“如果本届双年展让你心中生长出一片问题的森林,激起风暴般的渴望,双年展的目的便达到了。”现在看来,你们的目标完成了吗?

Raqs:不仅完成了,而且超出很多。这一次,我们想把这次展览做得很有密度,又很有节奏感。我们希望激发出艺术家的潜能,发掘出他们对一个主题解读的更多可能性,这种没有尽头的回答也是展览主题“何不再问”的最佳注脚。

比如,通常大型的集合性展览都会收集艺术家的一件作品或一种类型的作品,但这次我们希望打破这个界限,至少不希望他们被媒介或展陈空间所限。像瑞吉娜·侯赛·加灵多(Regina José Gallindo),她对身体和世界的关系很感兴趣,这其中包含政治权力、身份属性等各种问题。我们将她作为4个“终端站”艺术家之一,筛选出她的8件作品,囊括了她过去15年来表演的静态和动态图像,我们将这些零散的作品串联起来,使之彼此呼应,集合成一件新的作品《我还活着》。这些作品虽然只代表一个人的视角,但却是这个人的多维视角,从这个个体出发,我们将一个全面的相对成熟的思维呈现出来,它们甚至不是统一的,而是相互博弈的,这样反而更有趣。这些作品再通过不同的内核与其他作品产生关联,甚至发生化学反应,制造出“1+1>2”的效果,这就是策展人的职责所在——让一件作品在展览中的价值超出它独立存在的价值。

三联生活周刊:你们是怎样从中国科幻小说《三体》里找到这次的展览主题的?

Raqs:莫妮卡最先读了《三体》这部小说,她觉得无与伦比,几乎推荐给了身边的每一位朋友,当然我们三个就会时常在一起讨论这部小说。

我们知道,任何两个物体之间的关系是很简单和清晰的,而一旦加入第三者、第四者或更多,就会形成一个越来越复杂的关系网,彼此吸引或是排斥,这种关系就变得非常复杂。我们试图在这次双年展中制造出这样一个关系网,因此设立了终端站、复策展平台、51人项目和理论剧院这几个部分作为基点,辐射到整个展览。所有作品放置在一起,看似杂乱,其实它们都有既定的轨道,彼此之间有所联系。

三联生活周刊:今年是“上海双年展”举办的第20年,你们策展的新颖之处在哪里?又是如何让这次双年展与上海这座城市发生关系的?

Raqs:一个展览要与空间或地域产生密切关联,首先要与其所在的场所有所联系。对于这次双年展而言,就是要与PSA(上海当代艺术博物馆)产生空间上的关联。PSA是由上海一个废弃的发电厂改造而成的,有一个非常高的烟囱,是这一片区域的地标,又坐落在黄浦江边,既有老上海的风情,又有新上海的前卫。在这个场馆做展览,本身就很“上海”。

在这个基础上,我们还是希望从细节入手,让展览和建筑空间本身发生关系。我们利用了场馆的每一个特殊空间,比如面对黄浦江的大露台,以及这个100多米高的大烟囱。我们在烟囱内部安排了艺术家维沙·达尔(Vishal K.Dar)的作品《马尔殊-暴风神》,让观众进入烟囱的内部去感受。他用7个不断变化的舞台灯营造出一个视幻空间,每一束光线都有一个特殊的时间码,这件作品只有在烟囱内部盘旋上升的空间里观看,才更能显现出神秘感和神圣感。

另外,“51人项目”这个部分非常重要,虽然它并没有在主展馆中呈现,但这是离上海这座城市最近的一个部分。我们邀请了上海的普通市民——有厨师、磨刀师傅、建筑师、民间足球队员等等不同职业和爱好的人参与其中,这个项目源起于2010年我们和艺术家、学者在德里发起的“作为工作室的城市”项目,希望将当代艺术与大众、生活的联系渗透到人们的日常生活中。

三联生活周刊:你们曾是影像、装置艺术家,后来又做策展人,比如这次上海双年展。你们是如何适应艺术家和策展人这两种不同角色的?

Raqs:不是“曾是”,而是“一直是”。不过在此之前我们的确更多以艺术家的身份参与到当代艺术中,最近这几年开始做策展。比如我们在2012年上海双年展上就开设了一块与万隆有关的区域,这次双年展的策展方式也借鉴了2012年的一些想法。但与策展人相比,我们更多的工作是以艺术家的身份完成的。我们长期生活、工作在德里,很多创作都与地域有关,我们喜欢探索印度或南亚地区的现代性的发展,讨论印度的工业化进程与宗教传统的对峙。这种思考就会放在创作中去实现,在策展中我们一定会去规避“印度”这个标签,这时我们应该是一个世界人,去发现那些具备更敏锐目光的艺术家。我们很喜欢把自己想象成“探索者”(Seeker),无论是作为策展人还是艺术家,我们都有一个很印度式的宗旨——运动中冥想,这也是这次展览所追求的,当然,我们也希望参展的艺术家和前来参观的观众都是“探索者”。

明年,我们将回到艺术家身份,会在伦敦泰特美术馆参加一些重要的展览。但此时此刻,我们是策展人。

思考没有终点:一个作为“追问者”的上海双年展

|

|

|客服:0668-2886677QQ:75281068|大茂微博|小黑屋|手机版|Archiver|大茂名网

( 粤ICP备18149867号 )茂名市大茂科技有限公司 版权所有

|客服:0668-2886677QQ:75281068|大茂微博|小黑屋|手机版|Archiver|大茂名网

( 粤ICP备18149867号 )茂名市大茂科技有限公司 版权所有