|

|

马上注册登陆,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?用户注册

x

从欧洲蜜月到绝交十八载,傅雷与刘海粟的恩怨纠葛

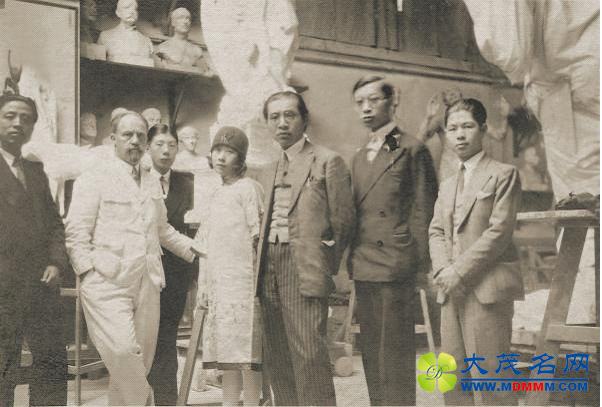

刘海粟(右三)和傅雷(右二)一行到访巴黎美院教授、著名雕塑家朗特斯基工作室

傅雷与刘海粟之间的关系阴差阳错,扑朔迷离,其丰富的内涵耐人咀嚼,足以参悟五味杂陈、泥沙俱下的中国现代文化史。傅、刘的关系经历蜜月、疏离、绝交、复合四个阶段。傅雷辞世时年仅五十八岁,刘海粟则忍辱负重,迎来第二个生命的黄金时代,长命百岁,功成名就。本文从“绝交”切入,解读两位文化名人的内心世界和他们的恩怨纠葛。

(一)

关于傅、刘的绝交,傅雷本人有确切的文字记录。在1943年9月1日致黄宾虹的信中,傅雷提及刘海粟,明确表示“此公与之不相往来已近十载”,而在写于1957年的《傅雷自述》中,两段文字解释了原因——

其一:一九三三年九月,母亲去世,即辞去美专教务,因(一)少年不学,自认无资格教书,母亲在日,以我在国外未得学位,再不工作她更伤心;且彼时经济独立,母亲只月贴数十元,不能不自己谋生;(二)刘海粟待我个人极好,但待别人刻薄,办学纯是商店作风,我非常看不惯,故母亲一死即辞职。

其二:一九三七(笔者注:实际应为1936)年夏,为亡友张弦在上海举办“绘画遗作展览会”,张生前为美专学生出生之教授,受美专剥削,抑郁而死;故我约了他几个老同学办此遗作展览,并在筹备会上与刘海粟决裂,以此绝交二十年。

刘海粟当时是上海美专的校长,以上两段文字显示了傅雷由“辞职”而与刘海粟“绝交”的内在递进关系:刘海粟办学的“商店作风”,导致了张弦的死亡;张弦的死亡,是刘海粟“待别人刻薄”的结果。傅雷写这些文字的时候,“绝交”一事已过去20余年,并与刘海粟恢复了礼节性往来。

然而同是当事人的刘海粟,对“绝交”却有完全不同的解释,在《傅雷二三事》中,刘海粟这样讲述——

不久我和他为一件事,整整十年没有往来。

傅聪很小,傅雷不让他上学,自己教他文化,请上海乐团一位意大利学派的专家教指法,乐团指挥兼担琴家教乐理,每天要傅聪练习钢琴。傅雷听觉灵敏,听出差错就打,这一点我很反感,劝他说:“小孩子应当上学,过集体生活,让他全面发展,这样打太不好了。”

傅雷说:“我教训自己的儿子你也要管么?”

“你用瓷盆子砸在孩子鼻子上,留下一个疤,这太过分了,我为什么不能管?”

“我偏不服你管!”他的声调提高了。

“你这样做要后悔的!”

……

自那次分手之后,我一直怅然若失。想到傅雷没有人谈心,一定会很寂寞。幸而黄宾虹、林风眠两位先生常去看他。一般的人,他不肯与之往来。

一九五六年冬天,我忽然接到傅雷的电话说:“我来看你。”

“来吧!我们全家欢迎你!”我激动得热泪夺眶而出。

他真的来了,一切和好如初。

然而,傅聪学弹钢琴,受老爸严酷地训练甚至虐待,是七八岁到十一岁(约1940至1943年)之间,其间正是傅、刘绝交,而且又是刘海粟避祸南洋那几年,由此可见以上的讲述纯属虚构,而且从情理上讲,也无法成立。

从欧洲蜜月到绝交十八载,傅雷与刘海粟的恩怨纠葛

1943年,傅雷夫妇(左)在“黄宾虹八秩诞辰书画展览会”上,傅雷参与举办了该展览。

同样,在口述实录的《沧海》三部曲《背叛》卷中,刘海粟对傅雷的辞职给出另一种解释:美专学生的伤害导致了傅雷的离去,不经意间又扯出了自己,暴露另一种事实真相。刘海粟这样讲述当时情形:“傅雷的脾气本来就大,那天他也发疯了,骂我!一个劲地骂个不歇,说我在关键时刻置朋友的死活不顾。我也不生气,同他说道理。在那种情形下我就是去了,除了陪你一同死,什么作用也起不了,但他实在是给学生斗争坏了,蛮不讲理,什么事情都给你弄出来骂。什么巴结权贵、重利忘义,办学校纯粹是商店作风,嘟嘟嘟吼一大套。”接下来,刘海粟这样为自己的“商店作风”辩护——

在那个时代,要想在中国的社会树立起一个美术专门学校的旗帜,实在是一件非常不容易的事情。美专刚刚创办那几年,困难大极了!困苦颠沛,冷漠寂寥,根本谈不上外界的同情与帮助,全靠自己硬撑着。……在几乎没有收入的情况下维持一个学校,困难大极了!后来慢慢好一些,学生渐渐开始多了,但老师也要随着多聘,校舍也要扩大,入不敷出啊。办学校不可能赚钱,运气好,能够少赔一点就不错了。所以说,从办这个学校的头一天起,经费问题就一直逼迫着我,你没有办法不精打细算。我跟他们每一个老师也是都说明白的,这里只能解决基本的生活,要赚更多的钱,你们要另外去想办法。我从来不骗他们的,都是同他们说明白的。但是有一点也要实事求是讲,他们出去兼职,现在叫第二职业第三职业,我从来不反对,能给的方便我尽量给。像温肇桐,他本来不过是农村的小学图画老师,我把他请到美专来,聘他做教授,有了这个头衔,他再出去找兼职就方便多了。傅雷那天骂我办学商店作风,给老师的工资太低,待遇刻薄。一个私立的学校,没有任何政府拨款,一分钱一分钱完全是靠自己筹集,当时候又正逢乱世,老实不客气讲,能够支撑到最后这个局面已经是很不容易了。

美专学生打傅雷的事发生在1932年11月。当时学生要罢课,上街宣传抗日,傅雷坚持上完课,两者发生冲突,混乱中傅雷挨了几拳头,后学生中有人出面阻止,风波自动平息。刘海粟强调这件事,本意是为自己开脱,无意中却透露了傅、刘决裂的另一个因素:刘海粟关键时刻明哲保身,不为朋友两肋插刀,令傅雷大失所望。其中傅雷痛骂刘海粟的那些细节,置换到张弦“绘画遗作展览会”筹备会上,正好吻合。

看得出,刘海粟很不愿意承认被傅雷绝交一事。事实上,在刘海粟晚年所有傅、刘关系的讲述中,都是情同手足、相濡以沫的故事,其中更有傅雷对他的崇拜。从这些讲述中,人们自然无法想象绝交这种事。从维护友情的角度看,刘海粟这样做可以理解,从诚信的角度看,这种做法遮蔽了历史真相,欺骗了后人。

平心而论,傅雷对刘海粟的指控或许不无过头之处。作为一所私立美术学校的校长兼老板,刘海粟自有他的难处,有他自己的立场和考虑问题的角度,倒是傅雷,有可能“站着说话不腰疼”。身份地位的不同,导致了不同的立场和话语逻辑。傅雷终其一辈子,都是一个独立的知识分子,一个坚守书桌的精神个体户,而刘海粟则庞杂得多:画家、老板、文化名流、社会活动家,多种身份集于一身,正是这种庞杂的身份,加上纵横捭阖的能量,使他在革故鼎新的民国初年大有作为,年仅十七,没有学历,毫无西洋美术知识背景,就斗胆办起图画美术学校(上海美专前身),在林立的同类学校中脱颖而出,成为一所当时大名鼎鼎的美术学校。借助美专这个平台与天纵之才,刘海粟在中国现代画坛纵横驰骋,声誉鹊起的同时,不可避免受到正人君子的诟病。傅雷指责的待人刻薄的“商店作风”,对张弦之死的冷漠反应,其实是刘海粟的常态表现,不足为奇。刘海粟并不是慈善家,在他眼里,张弦只是上海私立美专的一名受雇的普通教员,如此而已。然而在傅雷眼里,张弦却是一位能在坎坷潦倒中保持完美人格的艺术家,是他不可缺少的精神“凭藉”。在对张弦的价值认同上,傅、刘的差异之大,不可以道里计。唯其如此,张弦的死才成为傅、刘绝交的触发点。

(二)

然而,在此之前傅雷与刘海粟却有一段不同寻常的“蜜月期”,事情于是变得很微妙。

这个“蜜月”产生于特殊的时空——著名的世界艺术之都巴黎,瑰丽的塞纳河、卢浮宫、瑞士莱芒湖,构成它的背景,时间在1929年至1931年之间。

1929年春,刘海粟以教育部“特派驻欧洲研究员”身份来到法国,其时傅雷就在巴黎大学文科听课。经友人介绍,傅雷成了刘海粟的法文老师、翻译。

在刘海粟《欧游随笔》的文章中,傅雷的身影频频出现:1929年夏刘海粟率家人前往瑞士,傅雷亲自赶到火车站接应,下榻友人白格郎的山间别墅中,此后一个多月,他们置身湖光山色,写生采风,谈艺论道,其乐融融,傅雷还拍下刘海粟摘苹果的照片,称“这是阿尔卑斯山刘海粟偷苹果的纪念”(《瑞士纪行》)。1929年9月28日晚上,刘海粟、傅雷、张弦等人聚集一堂,热议法国秋季沙龙的盛况。就是这时,傅雷替刘海粟填写了该年度法国秋季沙龙的出品志愿书,第二天早上,陪同刘海粟冒雨送画到熙熙攘攘的秋季沙龙办公室,申请者编号为7611,一个月后,刘海粟意外地接到了秋季沙龙入选通知书(《1929年的秋季沙龙》)。1929年10月2日,刘海粟、傅雷、张弦三人在观摩“现代巴黎画派展览会”时,获悉艺术大师布尔德尔逝世的消息,先是震惊,继而惆怅,傅雷说:“法兰西艺术界蒙丧”,刘海粟补充说:“那是,不但是法兰西艺坛的损失,也是全世界艺苑失了曙光。”两天后他们一起去布尔德尔在巴黎的工作室出席丧仪,瞻仰大师的遗容,傅雷走在前头,负责交涉。另据刘海粟晚年回忆:在卢浮宫临摹德拉克洛瓦的代表作《但丁的小舟》时,傅雷为他做了大量案头工作,将此画的创作背景调查得一清二楚,使临摹工作顺利进行;1931年春,他应德国法兰克福大学邀请办画展,作中国画学的演讲,傅雷根据他的授意,写出洋洋洒洒的《六法论》,使讲演圆满成功。

在《瑞士纪行》中,刘海粟这样写道:“我们要了解艺术家的口味与天才,他的所以爱好某种对象,某种色彩,表现某种感情的原因,一定要在他所处的时代、环境,以及当时一般思想中去找。为了解一件艺术品,必须要把当时艺术家的概况,周环和生活的情形极详密地考察出来,只要翻开艺术史的各重要时代,便可发见艺术之诞生与绝灭的原因。”这些论述与法国美学家丹纳的《艺术哲学》中的“种族、时代、环境”理论非常接近。当时傅雷随身携带这本《艺术哲学》,天天研读,作翻译的准备。他们的交谈中肯定少不了这个话题,刘海粟急用先学,将丹纳的理论吸收到自己的文章中。

傅、刘当时的“蜜月”之情,傅雷在《刘海粟》一文中有更充分的表达。文章一上来,就引述李尔克论罗丹功成名就之后的寂寞那一段话。这一来,无形中就将刘海粟置于“中国的罗丹”的位置。接着这样写道;“一个真实的天才——尤其是艺术的天才的被误会,是民众落伍的征象。在现在,我且不问中国要不要海粟这样一个艺术家,我只问中国要不要海粟这样一个人。”文中以法国汉学家赖鲁阿及德法两国对刘海粟艺术的高度评价而感“惶恐愧赧”,进而这样发问:“我们现代中国文艺复兴的大师还是西方的邻人先认识他的真价值。我们怎对得起这位远征绝域,以艺者的匠心为我们整个民族争得一线荣光的艺人?”最后,作者发出祈祷:“阴霾蔽天,烽烟四起,仿佛是大时代将临的先兆,亦仿佛是尤里乌斯二世时产生米开朗琪罗、拉斐尔、达·芬奇的时代,亦仿佛是1830年前后生产德拉克洛瓦、雨果的情景;愿你,海粟,愿你火一般的颜色,燃起我们将死的心灵,愿你狂飙般的节奏,唤醒我们奄奄绝望的灵魂。”

文中还描写刘海粟在巴黎的生活场景,一个艺术求道者的形象呼之欲出——

我有时在午后一两点钟到他寓所去(他住得最久的要算是巴黎拉丁区Sorbonne街十八号Rollin旅馆四层楼上的一间小屋了),海粟刚刚从卢浮宫临画回来,一进门就和我谈他当日的工作,谈Rembrandt的用色的复杂,人体的坚实,……以及一切画面上的新发现。半小时后刘夫人从里面盥洗室中端出一锅开水,几片面包,一碟冷菜,我才知道他还没有吃过饭,而且是为了“物质的压迫”连“东方饭票”的中国馆子也吃不起了。

傅、刘“蜜月期”中,有一件事不能不提,就是傅雷与一位名叫玛德琳的法国少女的恋爱。经过这次恋爱,傅雷不只体验了东西方两性文化的巨大差异,也度过一场人生危机。在这个过程中,刘海粟扮演了重要的角色,从某种意义上可以说,他对傅雷有再生之恩。

傅雷四岁丧父,没有兄弟姐妹,孤儿寡母相依为命,母亲极端严格甚至扭曲的家教方式,造成他峻急的性格,而峻急的背后,却是对亲情之爱尤其是对父爱与兄长之爱的渴望。刘海粟比傅雷年纪大一轮,人情世故练达,而且极为欣赏傅雷的才学。他的出现,正好填补了这个空白。当艺术求道者的刘海粟与父兄的刘海粟相重叠时,他便成为傅雷崇拜的偶像,由此催生《刘海粟》这篇高调颂文。

(三)

青年时代傅雷真诚而冲动的气质,在《刘海粟》一文中表露无遗。时过境迁,作为后人,我们可以看得比较清楚:刘海粟担当不起如此高的褒奖。后来的刘海粟证明了这一点。

刘海粟1929年春赴法,那是他第一次出访欧洲。这位国内大名鼎鼎的“艺术叛徒”,现代中国美术史上横空出世的天才,此时只缺少一样东西:到西天取经加冕。在那个“全盘西化”的时代,出洋留学几乎是每一个中国知识精英必不可少的选择。条件好的去欧美,亲炙原汤原汁的西方文化,条件差的去日本,通过日本学西方,之前刘海粟曾两度出游东瀛,却因各种原因无缘亲炙西方本家。是年他已三十三岁,从西天取经的角度看,为时有些晚,他的同行兼竞争对手林风眠、徐悲鸿,早已学成回国,在国内美术学界占据要津,对他构成不小的压力。因此,这次欧洲之行对他来说意义非同小可。

刘海粟没有辜负这次机会,丰沛的艺术天赋和过人的胆魄,加上朝圣者的身份与文化心态,使他变得格外的虔诚和谦卑,艺术能量由此得到极大的释放。短短两年半时间里,创作油画40幅,临摹西洋名作200余幅,游历考察法、瑞、意、比、德五国的艺术,连续两年出品秋季沙龙,在巴黎克莱蒙画院举办展览,被法国汉学家赖鲁阿誉为“现代中国文艺复兴的大师”,其中《卢森堡之雪》被法国政府收藏,撰写10余万字旅欧考察随笔。

刘海粟此行有如此丰硕的收获,与傅雷的鼎力相助是分不开的。晚年刘海粟一谈起那段经历,必提傅雷,大加称赞:“现在要找一个写文章的秘书不容易啊,像傅雷就很好!对美术、音乐都非常懂。现在这样的人没有了!这个人知识渊博极了!旁征博引,非常严谨!”事实上,在当时的留法学子中,像傅雷那样既精通法语、又了解欧洲文化并有深厚中国传统文化功底的人,属于凤毛麟角。胸怀大志的刘海粟能在法国遇到傅雷,实是他的幸运。这里有两件事应补充:其一,刘海粟的《卢森堡之雪》被法国国家美术馆收藏,是傅雷向法国教育部美术司积极活动的结果;其二,1931年7月,应法国美术杂志L`Art Vivant“中国美术专号”之约,傅雷以法文撰写《现代中国艺术之恐慌》一文,介绍中国现代美术的发展状况,刘海粟被推为中国现代美术的开创者。这两件事对刘海粟名扬国际画坛,奠定他在国内画坛“大师”的地位,起了重要的作用。

傅雷结识刘海粟时,年仅21岁,作为一名初出茅庐的文学青年,面对刘海粟那样的艺术大腕,中国新文化运动的风云人物,产生崇拜之情很正常。此时的刘海粟,出于朝圣的心态和取经的需要,面对西方艺术众神表现出的刻苦学习精神,可谓一生绝无仅有,正是这种求道者的表现,令傅雷深深感动,而刘海粟豪放的气魄,汪洋恣肆的能量,也令傅雷倾倒,因此将他视作中国现代美术的开拓者,在他身上寄托了自己的理想。

细读《刘海粟》,字里行间不难感受到一种被催眠的状态。涉世未深、美术知识尚浅的傅雷,此时尚无能力窥测刘海粟的艺术底蕴。其实,刘海粟的油画即使再好,严格地说,也是学徒的模仿,是“印象派”及“后印象派”的翻版,欧洲同行出于绅士风度及文化上的优越感,对远道而来的徒弟夸奖一番,也是情理之中的。个别评论家发几句高调的赞语,只代表个人的看法,并不值得当真。年轻的傅雷当时未能看破这一层,凭着一腔热血,将刘海粟当作“现代中国文艺复兴的大师”。然而,真正面对刘海粟的作品时,傅雷除了援引徐志摩献给刘海粟的“力”和“大”的赞词,加上自己引申的“自信力”和“弹力”之外,再也说不出什么有意思的话来。傅雷原本有自己的批评话语,往往烛幽见微,切中肯綮,如他评论塞尚那样:“所谓浮浅者,就是缺乏内心。缺乏内心,故无沉着之精神,故无永久之生命。塞尚看透这一点,所以用‘主观地忠实自然’的眼光,把自己的强毅浑厚的人格全部灌注在画面上,于是近代艺术就于萎靡的印象派中超拔出来了。”可谓字字珠玑。这表明,刘海粟的作品并没有给傅雷提供阐释的灵感。在催眠的状态下,傅雷只能人云亦云,发出一些空洞的赞词。

同样,读《现代中国艺术之恐慌》一文,亦可感觉到耸立于后的刘海粟的高大身影。文章陈述中国艺术的危急状态:腐朽的国粹派(“四王”的徒子徒孙),无力的革新派(吴昌硕、陈师曾),时髦的现代派(林风眠),空洞的普罗派,在混乱无序中冲折消耗;所幸的是,还有刘海粟及他主持的上海美专的存在,尤其是刘海粟,几乎成了中国画坛的中流砥柱,文中这样写道:“一九二四年,已经成为大家公认受西方影响的画家刘海粟,第一次公开展览他的中国画,一方面受唐宋元画的思想影响,一方面受西方技术的影响。刘氏,在短时间内研究过欧洲画史之后,他的国魂与个性开始觉醒了。”读到这里,几令人怀疑此文是否出自刘海粟的授意,至少可以肯定,此文受到刘海粟相当的影响和诱导,因为其中的“众派皆非、唯刘独是”的意思非常明确。若干年后,傅雷以实际行动纠正了这种观点,比如对林风眠的高度评价,对与吴昌硕、陈师曾一脉相承的黄宾虹的大力推崇,可证明这一点。就像《刘海粟》那样,《现代中国艺术之恐慌》不经意间为刘海粟作了“托儿”。

(四)

1931年8月中旬傅雷与刘海粟一起乘坐法国“香楠沙号”邮轮回国, 于9月18日抵达上海码头,时值“9·18”事变爆发,举国上下一片震惊。

刘海粟一归国,便有一系列举措,将“载誉归来”渲染得轰轰烈烈,其中包括发表《东归后告国人书》,筹备大规模的《刘海粟欧游作品展览会》,编辑出版《世界美术集》等。其中《世界美术集》的编辑出版,在中国美术界堪称破天荒的大事件,这是第一部由中国人编辑出版的世界美术集。它共分七集,第一集特郞,第二集刘海粟,第三集凡·高,第四集塞尚,第五集雷诺阿,第六集马蒂斯,第七集莫奈。刘海粟亲自编定其他各集,却将第二集留给傅雷。此举一石三鸟:既避了嫌,又提携了后进,还借了傅雷的生花妙笔塑造自己的形象,充分显示了刘海粟的老谋深算。尚处“蜜月期”的傅雷并未发现此中奥妙,欣然接受,并写下《刘海粟》作序言。

刘海粟如此高调地“载誉归来”,尤其是将自己放进《世界美术集》第二集,迫不及待跻身世界绘画大师的行列,可用“恬不知耻”四字形容,引起画界同行及有识之士的反感是自然的。1932年10月15日《刘海粟欧游作品展览会》在上海开幕,盛况空前中,传出刺耳之音,徐悲鸿开始发飙,由此引发两位艺术大师长达半个世纪的恩怨争斗。在这场恶语相向的画坛宗派争斗中,作为刘海粟的密友,傅雷一直保持沉默的态度,而没有像梁宗岱那样撰写长文千里迢迢声援刘海粟。其时,傅、刘的“蜜月期”将告结束,接踵而至的是美专学生与傅雷发生冲突,刘海粟袖手旁观事件,10个月之后,傅雷不顾刘海粟的一再挽留,坚辞上海美专。显然,傅雷此时已看到了这位“中国文艺复兴大师”的另一面,开始与他保持距离。而有意思的是,徐悲鸿对刘海粟的抨击之语:“唯学吹牛”,“先洗俗骨除骄气,亲有道用苦功”,与绝交多年后傅雷对刘海粟绘画的批评竟是不谋而合!

(五)

傅雷与刘海粟绝交18年,直到1954年才恢复来往,但仅限于起码的礼仪应对。

在1954年9月20的《黄宾虹画展》会场上,傅雷与刘海粟意外相见,这是时隔18年后他们首次见面。不久在全国美展华东分展中,傅雷看到了刘海粟的作品,引发感想,记录在1954年10月19日致傅聪的信中——

伦伦的爸爸在黄宾虹画展中见到我,大为亲热。这次在华东出品全国的展览中,有二张油画,二张国画。国画仍是野狐禅,徒有其貌,毫无精神,一味取巧;画的黄山峭壁,千千万万的线条,不过二三寸长的,也是败笔,而且是琐琐碎碎连结起来的,毫无生命可言。艺术品是用无数“有生命”的部分,构成一个一个有生命力的总体。倘若拿描头画角的匠人功夫而欲求全体有生命,岂非南辕北辙?那天看了他的作品,我就断定他这一辈子的艺术前途完全没有希望了。我几十年不见他的作品,原希望他多少有些进步,不料仍是老调。而且他的油画比以前还退步,笔触谈不到,色彩也俗不可耐。可见一个人弄艺术非真实、忠诚不可。他一生就缺少这两点,可以嘴上说得天花乱坠,实际上从无虚怀若谷的谦德,更不肯下苦功夫研究。

这是长达23年之后,傅雷对刘海粟的艺术创作所作的评价。与《刘海粟》一文相比,反差之大,令人难以相信出自同一人。傅雷对刘海粟的评价由此定格。7年之后,在1961年7月31日致刘抗的长信中,傅雷纵论中国绘画的美学特征,再次直言不讳地批评刘海粟。在谈及中国画线条的特色,“扬州八怪”流于野狐禅,吴昌硕的金石学功夫与白石老人的“婀娜妩媚的青春之美”之后,这样写道:“至于从未下过真功夫而但凭秃笔横扫,以剑拔弩张为雄浑有力者,真是自欺欺人,如大师即是。”在推崇石涛、梅清的线条表现力,强调在古典中“泡”的重要性时,这样回应刘抗的看法:“来书以大师气魄豪迈为言,鄙见只觉得其满纸浮夸(如其为人),虚张声势而已。他的用笔没一笔经得起磨勘,用墨也全未懂得‘墨分五彩’的nuances(细腻)与subtilite(微妙)。”在论及中国画的“虚实”、“空白”之后,傅雷再次对刘海粟作出批评——

国内洋画自你去国后无新人。老辈中大师依然如此自满,他这人在二十几岁时就流产了。以后只是偶尔凭着本能有几幅成功的作品。解放以来的三五幅好画,用国际水平衡量,只能说平平稳稳无毛病而已。如抗战期间在南洋所画斗鸡一类的东西,久成绝响。没有艺术良心,决不会刻苦钻研,怎能进步呢?浮夸自大不是只会“故步自封”吗?近年来陆续看了他收藏的国画,中下之品也捧作妙品,可见他对国画的眼光太差。我总觉得他一辈子未懂得(真正懂得)线条之美。他与我相交数十年,从无一字一句提到他创作方面的苦闷或是什么理想的境界。你想他自高自大到多么可怕的地步。

傅雷的这些批评完全超越了个人的私情,上升到真理原则的高度,正如他在同信中写到那样:“以私交而论,他平生待人,从无像待我这样真诚热心、始终如一的;可是提到学术、艺术,我只认识真理,心目中从来没有朋友或家人亲属的地位。所以我只是感激他对我友谊之厚,同时仍不能不一五一十、就事论事批评他的作品。”

傅雷对刘海粟的以上“酷评”仅限于亲友的书信中,因此很长时间不为世人所知,直到本世纪初才公之于世。刘海粟于1995年去世,因此可以肯定,他生前并不知道傅雷对自己的如此评价。

对傅雷这位“相濡以沫的好兄弟”的内心世界,刘海粟一点不了解。

(本文系2016年纪念傅雷先生辞世50周年国际论坛论文摘选。)

从欧洲蜜月到绝交十八载,傅雷与刘海粟的恩怨纠葛

|

|

|客服:0668-2886677QQ:75281068|大茂微博|小黑屋|手机版|Archiver|大茂名网

( 粤ICP备18149867号 )茂名市大茂科技有限公司 版权所有

|客服:0668-2886677QQ:75281068|大茂微博|小黑屋|手机版|Archiver|大茂名网

( 粤ICP备18149867号 )茂名市大茂科技有限公司 版权所有