|

|

马上注册登陆,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?用户注册

x

“唯有肉体静止,精神的活动才最圆满。”

1966年9月3日上午,当上海市长宁区派出所户籍警左安民从江苏路284弄5号的卧室落地钢窗上将傅雷夫妇从自缢的绳套上解下时,二人的肉体已经永远静止了。

而在此前四天,这位曾翻译过巴尔扎克、罗曼·罗兰的大翻译家刚刚经受过红卫兵抄家和四天三夜的批斗罚跪,花园被捣翻,地板被撬开,四周贴上大字报。尽管已对灾难有所预料——8月23日的时候,傅雷就对妻子说过:“音乐学院可能要来砸,要砸就让他们来砸,最多大不了两条命”,但当风暴真正袭来时,政治的铁拳还是将仅存的那一点尊严击得粉碎。于是,他开始为自己的死亡准备一切:8月27日,与朋友告别,宣布自己会带着夫人一起走——朱梅馥也曾对傅雷说过:“为了不使你孤单,你走的时候,我也一定要跟去。”;9月2日,写好遗书,把一切后事分条列项地交代清楚——看过遗书手稿的作家叶永烈说:“遗书那么长,没有改过一个字,一口气写下来”;3日凌晨,先把浦东土布的被单撕成长条,然后拧绳打结拴在窗框上,又在地板上铺好棉被防止自缢时踢倒的凳子惊动邻里。

死亡按照预想的步伐,顺利来临。傅雷如愿地守住了他最后的体面和永远的解脱,或许还会看见一个他理想的天地。因为他说过:“赤子孤独了,会创造一个世界。”

(采写:徐鹏远,杜鑫茂、金宇澄、银铃、曹志杰、何可人、赵奕对采访亦提供帮助)

作为受难者,傅雷之死把他的一生都放大了

傅雷夫妇

赴死的念头,由来已久

其实早在1957年,傅雷就产生过自杀的念头。

“三月二日接电话,上海市委要我参加中共中央全国宣传工作会议,四日动身,五日晚抵京。六日上午在怀仁堂听毛主席报告的录音,下午开小组会,开了两天地方小组会,再开专业小组会,我参加了文学组。天天讨论,发言。十一日全天大会发言,十二日下午大会发言,从五点起毛主席又亲自来讲一次话,讲到六点五十分。十三日下午陆定一同志又作总结,宣告会议结束。此次会议,是党内会议,党外人一起参加是破天荒第一次。”傅雷在写给傅聪的信里将这一年的国内政治和身处其中的自己都告诉了儿子,言辞间明显可以看得出,一开始傅雷并不排斥,而且多少还有些激动。从1956年提出“双百”方针以来,他一共发文12篇,涉及文艺、出版等多个领域。

就算到了五月,整风运动开始,傅雷也仍然在真诚地参与:“爸爸开会回家,还要做传达报告给我听(注:此信是朱梅馥写给傅聪的),真兴奋。自上海市宣传会议整风开始,踊跃争鸣,久已搁笔的老作家,胸怀苦闷的专家学者,都纷纷写文章响应,在座谈会上大胆谈矛盾谈缺点,大多数都是从热爱党的观点出发,希望大力改进改善。尤其是以前被整的,更是扬眉吐气,精神百倍。”他还特别发表了文章《大家砌的墙大家拆》来批评少数党员的政治优越感和一些党外人士的政治自卑感。

这是书生在面对政治时的一种单纯和天真,也是那一代中国知识分子的共同情怀,正如上海作家陈村所说:“傅雷是1908年出生的,那时候还是清朝,他经过了民国,中国在那些年中是非常动荡的,从清末到民国是中国走背运的时候。这些人心里是愿意这个国家好的,愿意这个国家统一和平。至少从1949年以后,战争没有了,对大多数人来说这都是一个非常好的消息。这些人愿意投身于这样的革命,对毛泽东对共产党也是有感情的,他们愿意接受这样的领导,去做一些事情。”陈丹青也认为:“从十九世纪末一直到二十世纪二战后,世界范围知识精英有一个左翼的大潮流。有良知有同情心的书生,即便人在精英阶层,生活也还好,但是良心上道德上会偏向左翼,不光是中国,欧洲也是这样。何况中国有儒传统,儒传统就是家国天下,强调道德感。”

然而政治家的心思终究是书生猜不透的,风云突变的局势随即就给了这份天真和情怀当头一棒。5月15日,毛泽东撰文《事情正在起变化》,随后《人民日报》社论开始批判《文汇报》,报社总编徐铸成被点名。尽管作为报纸的社外编委和徐铸成好友,傅雷还发文响应对徐铸成的批判,但还是因为徐铸成“认罪自白”中的一句话也成了反党分子。《文汇报》《解放日报》接连发文直指其“中间路线”,作协开会十次进行批判,傅雷对此前后做过三次检讨。

这之后,夫妇俩给傅聪的信中几乎每一封都会嘱咐这样的话:“你以后做人,好好提高警惕,待人千万和气,也不要乱批评人家,病从口入,祸从口出,这几句话要牢牢记住”;“爸爸说,要你第一,注意以后说话,千万不要太主观,千万不要有说服人的态度,这是最犯忌的……还有一个大毛病,就是好辩,无论大小,都要辩,这也是犯忌的”;“你以后一定要审慎,要站稳立场,讲话不能乱讲,不能脱口而出,非要思索过不可。”

这无疑是一个令人唏嘘的讽刺,想想看,傅雷15岁时就读教会学校却公开反对宗教,18岁时带头反学阀运动与护校派对抗,23岁时受刘海粟邀请供职上海美专,因瞧不上一位同事的才华而从不与人留有情面,29岁时长期积压的对刘海粟为人的不满终于爆发,公开大骂并宣布决裂,31岁时因考察石刻和艺专办学两事意见不合与国民政府行政院参事滕固吵翻……

1958年4月30日,傅雷被宣告为右派分子。原本上海作协和市委宣传部想保住他,后来中央示意上海右派太少,为了填充名额,市委书记柯庆施还是把傅雷加了进去。当天夜里,傅雷夫妇在家里沉默地坐着,许久他才开口,然后欲言又止:“如果不是阿敏还太小,还在念书,今天我就……”

等到12月,傅聪出走英国,“右派”傅雷的处境更加雪上加霜。

“经过这个事情,再经过他儿子的事情,他已经灰心了。他回到了一个壳里去,本来外面是开放的,现在因为一种危险,因为一种不合群,他就回去了。”谈到那个时刻的傅雷,陈村如是说。这个壳,从此脆弱地分隔着傅雷的生与死。

或许,这份赴死的念头还可以再往前推。陈丹青回忆,他很早以前读过一个资料,记不太确切,大意是傅雷建国后从香港回到大陆,据说带着毒药,意思是如果局面好,就给国家干,如果不好,宁可死。“所以他很早就有这个打算。他内心还是一个‘士’,‘士可杀,不可辱’,要死我自己死,他很早就想到。老派文人都有底线的,这就是底线之一。”

作为受难者,傅雷之死把他的一生都放大了

傅雷夫妇在上海家中

他是一个受难者,他的死把一生都放大了

1966年,文革爆发。傅雷在6月3日写给傅聪的信中说到:“国内‘文化大革命’闹得轰轰烈烈,反党集团事谅你在英亦有所闻。我们在家也为之惊心动魄,万万想不到建国十七年,还有残余资产阶级混进党内的分子敢如此猖狂向党进攻。大概我们这般从旧社会来的人对阶级斗争太麻痹了。”

经历过反右以来的种种,这样的话很难说还有多少诚心的部分,更多的也许只是顺应局面的自保策略。恐怕还有如陈丹青所言的更深一层的悲哀:“傅雷很骄傲,很强硬,但他也不得不进入这种语言。人屈服,先是从语言屈服的。”

作为摘帽右派,傅雷很清楚自己难逃此劫。儿子傅敏也清楚,当时他在北京教书,有人曾登门命他交出与父亲的通信,为了安全,他在一个晚上把保存的信件全部投进了马思聪家里取暖的大火炉。“其实傅雷先生给傅敏也写了很多的信,并不比写给傅聪的少。但《傅雷家书》里只保留了几封,其它都没有了,都烧掉了。”叶永烈说。

8月30日,上海音乐学院的红卫兵终于砸开了傅家的大门。其实傅雷本与音乐学院没有任何关系,1949年以后,傅雷只挂过一个上海作协书记处书记的虚职。研究过傅雷各种材料的作家叶永烈说:“他是一个没有单位的人,像他这样的人员也很难安排,因为他就是专业翻译,他愿意在家里翻译,稿子都是人民文学出版社要。后来我到派出所去查,查到至今唯一的一封傅雷档案,叫作‘闲散劳动力登记表’,是傅雷亲笔填的。”之所以音乐学院会来抄家,是因为当时的钢琴系主任李翠珍是朱梅馥在晏摩氏女中的同学,当初从香港回来时给傅雷写过信征求意见。此时李翠珍已被打成特务,这封信自然成了傅雷是潜伏特务的罪证,顺着这条线索音乐学院的红卫兵当然把革命的矛头指向了傅雷。

抄家时,红卫兵在傅家的阁楼里发现了一只箱子,里面有一面小圆镜和一张褪色的画报,镜子的背面是蒋介石像,而画报上是宋美龄。阁楼本来是傅敏的卧房,傅敏去北京以后,房间被当作杂物间,这只箱子则是傅雷的妻姐建国前寄存在傅家的。傅家从来没有打开过箱子,如今这两件东西却成了无法解释的变天罪证,迎接他们的只能是猛烈的批斗,以及未来可以想见的无止无休的凌辱。

“五十之年,义无再辱。”早就埋下过赴死念头的傅雷这一次再无反顾。“他太认真,认真的人必然脆弱,他希望这个世界完美,没有完美就必然要破灭。”《傅雷家书》的版权代理人江奇勇认为傅雷之死是一个必然,是他的性格悲剧。作家陈村也认为:“他性格中有非常刚烈的一面,他就不跟你们玩了。对他这样的性格,他的选择还是忠于自己的。一个人也可能用一种苟活的办法度过这段时间,但可能也会就此变成另外一个人,可能跟我们现在所看到的傅雷先生是不大一样的人,因为所有的东西都会反映在他以后的人生中。”在陈丹青看来,这种刚烈甚至和上海这座城市不无关联:“大家对上海的误解太久了——什么上海小男人呀,软弱刁滑呀——绝对不是的。自古以来,越国人吴国人非常刚硬的。我小时候见到的上海市井,还有知识分子,性格刚硬的太多了。”

而叶永烈还认为,傅雷自杀和他自由撰稿人的身份也有关系。“在他家那条弄堂里,他们家算是生活水平很差的一个,因为保姆要去菜场买菜,跟别的保姆一碰头就知道,他们家老节省的,买菜都买得很省。”反右以后,傅雷的译著因为不愿化名而无法出版,虽然人民文学出版社出于照顾为他预支稿费,但这仅有的收入来源实在难以支撑,后来朱梅馥不得不勉强开口让傅聪寄些食物回来。1965年,傅雷还为境况所迫写信向当时的文化部副部长石西民求援,但一年之后,石西民自身难保,傅家依然生活艰难。

作为受难者,傅雷之死把他的一生都放大了

傅雷故居 叶永烈摄

9月2日晚,朱梅馥让保姆周菊娣早点休息,并嘱咐她第二天少买些菜。翌日早上,保姆发现一向早起的傅雷夫妇直到九点多钟还没有任何动静,此时她已预感不妙。按照傅家规矩,保姆不能随便进出主家卧室,但连续批斗了那么多天,保姆实在担心,所以就想去敲一下门。一敲门才发现门是虚掩着的,害怕的保姆连现场都没看清楚,就赶紧跑去报告。公安来了以后,保姆仍然害怕不敢进屋,经过好久才进去看了一眼,而这就造成傅雷之死的另一个版本——服毒自尽。

保姆进屋的时候,傅雷夫妇已被公安从绳套里解下,所以她看到的尸体是平躺的。而且因为死亡时间已过了几个小时,傅雷的身上出现了许多紫色尸斑,于是保姆就以为是服毒而死,恰好傅雷喜欢养花,花有虫子,家里面备有敌敌畏。

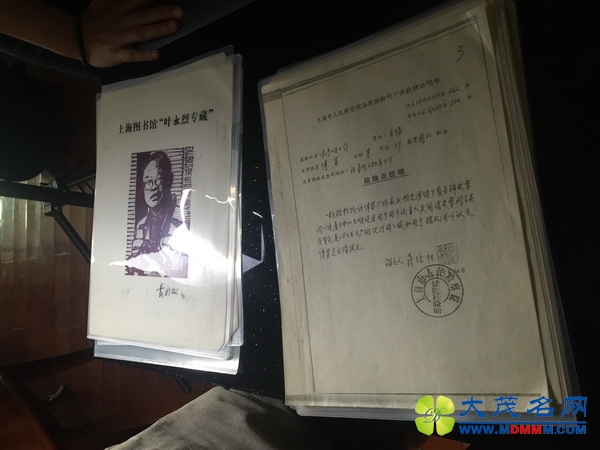

“整个过程都是这个保姆的合理想象,但因为她算权威人士,她一说傅聪傅敏就相信了,所以他们一开始都坚持说是服毒自杀。后来我再三追查,查阅复印了全部的傅雷死亡档案,卷宗就是上吊自杀。我还采访了相关当事人,都表示是上吊自杀的,因为他们的颈部有明显的马蹄状索沟。档案上有法医的尸检鉴定结果,白纸黑字,根本没有提到什么敌敌畏,当时的化验也没有说血液里有毒液。”对于傅雷之死的真相,做过详细调查的叶永烈一再强调。

作为受难者,傅雷之死把他的一生都放大了

叶永烈保存的傅雷尸验鉴定书复印件 图片来自澎湃

“他是一个受难者,这样一个对中国文化和西方文化都比较精通的文化人,他的悲惨逝世把他整个的一生给放大了。”如同陈村所言,傅雷之死成了一个符号,不仅把傅雷的名字永远镌刻在了这个民族的灵魂之中,也成为那场红色风暴一个醒目注脚。

我们无法知晓在踢翻凳子的那一瞬,傅雷心中的真实想法到底是怎样的,就像陈丹青说:“我不能代替傅雷去想,是不是老舍寻死给他的冲击。我没法判断,现在返回去想,当时四十岁以上的人,尤其是著名文人,真是末日临头。死,可能会彼此带动,他人的自杀,有时是一种启示。”但可以确信的是,傅雷之死、老舍之死以及那个年代里更多的非正常死亡注定承载起一种文化意义——用江奇勇的话说:“他的死有中国知识分子的死谏传统,以死明志。”

甚至有别于传统,他们的死提供了更多新的思考价值——“老舍、傅雷的自杀,跟上一代的王国维、梁济、还有陈天华的那种殉传统、殉文化不太一样。古代中国文人面临杀身之祸,从容赴死,史不绝书。但文革这种侮辱没有过,所以刚烈的人立刻选择自己死。他们当时的所谓罪名不至于死,但不肯受辱。古人受死的罪名通常来自朝廷,文革的侮辱直接来自单位、同事、朋友、亲属……甚至来自大马路上。”陈丹青对此有着自己的看法。

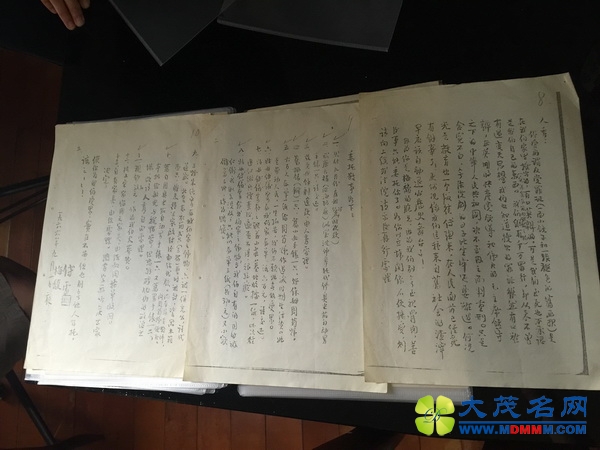

傅雷的收尸人,连傅敏见上一面都等了很多年

作为受难者,傅雷之死把他的一生都放大了

叶永烈保存的傅雷手稿遗书复印件 图片来自澎湃

“我们纵有千万罪行,却从来不曾有过变天思想。我们也知道搜出的罪证有口难辩,在英明的共产党和伟大的毛主席领导之下的中华人民共和国,决不至因之而判重刑。只是含冤不白,无法洗刷的日子比坐牢还要难过。何况光是教育出一个叛徒傅聪来,在人民面前已经死有余辜了!更何况像我们这种来自旧社会的渣滓早应该自动退出历史舞台了!”这是傅雷最后写下的遗书,陈村觉得“最后的话是为了保护家人,他只能用自己蒙受屈辱的办法来保护家人。在那种恐怖下,就连死都不能好好说话。”陈丹青也认为这是最后的可怜的语言策略,几乎谈不上策略的策略。

遗书写给朱梅馥的胞兄朱人秀——这是他们在上海的唯一亲属了,其中特别交待“现钞53.30元,作为我们的火葬费”。然而当时的朱人秀是上海劳动局局长,共产党员,他要自保就必须站稳立场,傅雷夫妇自绝于人民,骨灰是不能收留的。死亡依然没能解脱傅雷的灾难,他和妻子的骨灰只能停放在万国殡仪馆,无人认领。

这时,一个戴着口罩的二十九岁姑娘自称是傅雷的干女儿,把骨灰取走了,并用傅雷的原名傅怒安存放于永安公墓。这个姑娘名叫江小燕,其实她与傅雷素未谋面,用今天的话说,只是个“路人”。

多年来,江小燕拒绝一切采访,连傅家兄弟的感谢都一再婉拒。她留给世人的只有写给《傅雷传》编辑余开伟的一封纠误公开信,以及叶永烈的唯一采访。在她的眼里,当年所做的不过是小事一桩,是她应该做的,事情已经过去,不必再去多提。

江小燕出生于画家之家,本来生活无忧,写得一手好字,还弹得一手不错的钢琴。后来她的父亲也被打成“右派”,所以她对“右派”有一种自然的同情之心。她最要好的一位高中老师被打成“右派”,当时要她去揭发,但她坚决拒绝了,也因此她被批判立场不稳,失去了大学录取资格,也不能参加工作。又因为学钢琴,她对傅聪耳闻已久,也听过傅聪的演奏会。所以当她从钢琴老师那里——就在傅家旁边——得知傅雷夫妇自杀且骨灰无人认领时,便义无反顾地走向了殡仪馆。

此后,她还给周恩来写了一封信,说傅雷是被冤枉的、傅雷是爱国的。信当然没能走出上海,她也被抓进正泰橡胶厂民兵营房进行审讯,彼时的思路认定她本后一定有人指使,这是一桩大案。幸运的是,审讯她的只是一群工人、民兵,没查出任何结果,也就将其“释放”了。

只是这件事从此成了压在她心头的一块石头,就像那只等待脱掉的第二只靴子,终日折磨着她,惶惶不得安心。直到一天早上,她正在吃早饭的时候听见广播里说要举行傅雷的追悼会,她才彻底踏实下来。

这些只是叶永烈公布出来的关于江小燕的一小部分内容。自认识以后,叶永烈一直和她保持着联系,她还寄给过叶永烈一篇自传,只是为了尊重本人意愿,叶永烈从未对任何人讲述过。

1986年左右,四十多岁的江小燕终于圆了大学梦,之后当过老师,还当过一段时间的编辑。如今,80岁的她早已退休,一个人住在上海远郊——文革中,差一点被打成现行反革命的她错过了恋爱成家最美好的年纪,于是终身未嫁。叶永烈说,她有时还会到市区来,因为她是基督教徒,经常要参加教会的活动,自己邀请她来家坐客她都谢绝了,想去她家探望她也不肯。傅敏一再希望叶永烈能带自己去见见江小燕,尝试多次后总算同意在学校里见面,但当叶永烈拿出相机想给二人合张影时,江小燕还是摆了摆手。她总说:“让我平静地过日子,我不希望再受到打扰。”

“她是一个很倔强的女性。”作为老朋友,叶永烈用这样一句话来评价江小燕。

再没有这样的父亲,写这么好的家书给孩子

1979年4月,上海市文学艺术界联合会和中国作家协会上海分会分别举行了傅雷朱梅馥追悼会,著名剧作家柯灵致悼词,宣布傅雷平反,傅雷的骨灰也由此移葬上海革命烈士公墓。

作为受难者,傅雷之死把他的一生都放大了

1979年追悼会后,傅聪手抱骨灰盒,傅敏手捧遗像,前往公墓

作为受难者,傅雷之死把他的一生都放大了

傅聪傅敏与众亲友在骨灰堂前的合影

“江声浩荡,自屋后上升。”80年代,傅雷曾经出版过和未能出版的译著陆续与他的读者再次相逢。作家陈村评价傅雷的翻译是有个性的翻译:“傅雷是个有个性的人,他的译文也是有个性的。比较考究的翻译家曾经说过,他有时候不是非常忠实于原文的。但是他的文字很有气势,他的文笔也很有美感。读他的东西,有一种感染力。他是非常好的翻译家,对我们这些读者来说是一种幸运。”

江奇勇把傅雷的翻译视为对现世的一种隐逸:“傅雷为什么翻译,他就是与世格格不入,所以才躲在书斋里面做翻译。为什么选择巴尔扎克作为后来的主要翻译对象呢?因为他一方面不善于和人打交道,与世隔绝,另一方面他又非常渴望和人打交道,怎么办,只好和巴尔扎克笔下的人物打交道,巴尔扎克的作品人物众多,各种人物都有。”

作为受难者,傅雷之死把他的一生都放大了

第一版《傅雷家书》

1981年,《傅雷家书》出版,遂成为轰动性的文化事件,三十年来畅销不衰。不同于译著,家书从文字到思想是真真正正的“傅雷创造”。家书主要收录了傅雷夫妇与长子傅聪从1954年到1966年共十三年的通信,从中不仅可以识得一个独具文学艺术洞见的文人傅雷,还可以窥见一个作为父亲的傅雷。

家书是中国传统文人家庭的一种重要教育方式,也是中国文学史上的重要体裁。陈丹青尤其强调:“江浙一带的书生家庭,包括各省的文人武人家庭,父子通信是个老传统。我下乡那些年父亲给我的信一大摞,谈文学,谈音乐美术,什么都谈。这可以说是儒的传统。傅雷被认为是大翻译家、学问家,一个比较西化的现代知识分子。但是过去百年的现代中国知识分子,都还在这个传统中。”

和今天各种传授亲子教育经验的畅销书不一样,《傅雷家书》的重点不在教训,而在熏陶。傅雷用他丰厚的文化底蕴不断地涵养出一个艺术家的傅聪,陈丹青觉得如今再也找不到这样的父亲了:“我希望今天还能有这样通过家书教育孩子的父亲,还能给孩子这样写信。问题是就算他能写信,有没有这么好的见解、这么好的文笔?人文水准已经整体沦亡了。”

而作为《傅雷家书》的版权代理人,江奇勇认为傅雷的家书某种程度上是因为有傅聪这样一个儿子才写出来的,没有傅聪就不可能有家书,是傅聪的天分激发了傅雷——“傅聪是天纵之才,他不是凡人,他完全就是生活在音乐世界里的神人。”

对于次子傅敏,傅雷曾在家书中说过,总觉得自己给傅聪的爱很多,给傅敏的爱太少,良心上对不起。然而在江奇勇看来,傅敏是一个平凡人,是正常发展的孩子,傅雷给傅聪的是精英教育,给傅敏的是学校教育,实际上是因材施教。而且傅聪也好、傅敏也好,傅雷的教育里都把人格教育放在第一位,核心就是“真诚待人,认真做事”,直到今天和两兄弟打过交道的人都能感觉到,这是有教养家庭里培养出的孩子。

作为受难者,傅雷之死把他的一生都放大了

傅聪(左)和傅敏

一母同胞的两兄弟如今一个是誉满世界的钢琴家,一个是桃李满天下的教师,其实抛开世俗的名利之见,傅雷确确实实是给两个孩子都铺就了扎实的成才之路。两兄弟也以一种“交叉”的方式把父母双亲的影子继承了下来——“傅敏的长相像傅雷,傅聪的长相像他母亲,但是性格上傅聪更像傅雷,坏起来不得了的脾气,傅敏更像妈妈,柔一点。”江奇勇说。

傅雷这样的文化人,是一个大写的文化人

傅雷骨灰移葬革命烈士公墓时,朱梅馥因身份不符,未能合葬。傅敏只能将父母的骨灰,暗暗各取一些融入彼此盒中。

2013年10月27日,上海浦东福寿园海港陵园,这对至死不渝的伉俪终于得以葬于一穴,长眠故里。

作为受难者,傅雷之死把他的一生都放大了

傅敏在傅雷夫妇墓碑前

作为受难者,傅雷之死把他的一生都放大了

傅聪在葬礼上

高1.8米的墓碑上镌刻着那句“赤子孤独了,会创造一个世界”,傅敏在碑前一字一顿地诉说着给父母的安魂心语:“爸爸妈妈今天你们终于回来了,47年前你们无可奈何地、悲壮地、痛苦地、无限悲愤地离开了这个世界,离开了我们,离开了你们无限热爱的这块土地以及这块土地增长起来的文化事业。但是,你们的心一直活在我们心里,我们永远怀念你们,你们一生的所作所为,你们那颗纯净的赤子之心,永远在激励着我们一定要努力把产生这么个悲剧的根源铲除掉。爸爸妈妈你们在这安息吧。”风中飘荡着傅聪弹奏的莫扎特和肖邦的钢琴曲,作为长子,傅聪眉头紧蹙——“什么都不想说,只想控诉。”

2016年是傅雷夫妇的五十周年祭。江奇勇说,傅聪傅敏兄弟今年的心情都非常沉重,傅聪取消了所有的演出合约,傅敏也明确表示什么都不会搞,搞不了。

真正惦念的人,往往不会在意特定日子要做些什么,无论生死,还是荣辱。

然而在世人那里,9月3日却像一记闹铃,集中地唤醒了对傅雷的时刻性探寻与追怀。在陈丹青看来,这种对傅雷的纪念实属悲哀:“那场灾难仍然控制着今天,控制着我们的内心。不能去想,不能去谈,要谈只能找来傅雷、老舍这样的鬼魂,作为个案聊一聊,算是还有点记忆。”

上海的文艺批评家吴亮则直接将陈丹青欲说还休的隐语点破:“何止他一个人。究竟是谁把他们杀死的,找不到一个人吗?找不到这样一个人。在一种疯狂的破坏当中,好多人选择了死亡,这是一种群体的暴力。”

当然,反思和无奈并非是傅雷留给我们的唯一价值,江奇勇反而认为:“不能再停留在反思这个层面,反思是一种消极的做法。作为我们个人来讲,在傅雷这个事上我们更应该看它积极的东西。家书里有两层意思,真诚待人、认真做事是基本底线,他还有个高标准,每个人要建立一个精神世界来追求。”

也许陈村说的是对的:“像傅雷这样的文化人,我觉得是一个大写的文化人。他懂文学,懂音乐,也懂绘画,他是一个那么认真的人,是一个那么忠于自己理想的人。我们能够争取向他多学习,可能比今天做出来的事情要好看一些。”

作为受难者,傅雷之死把他的一生都放大了

|

|

|客服:0668-2886677QQ:75281068|大茂微博|小黑屋|手机版|Archiver|大茂名网

( 粤ICP备18149867号 )茂名市大茂科技有限公司 版权所有

|客服:0668-2886677QQ:75281068|大茂微博|小黑屋|手机版|Archiver|大茂名网

( 粤ICP备18149867号 )茂名市大茂科技有限公司 版权所有