马上注册登陆,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?用户注册

x

汪民安:福柯和马克思都为受排斥的人说话,二者互补

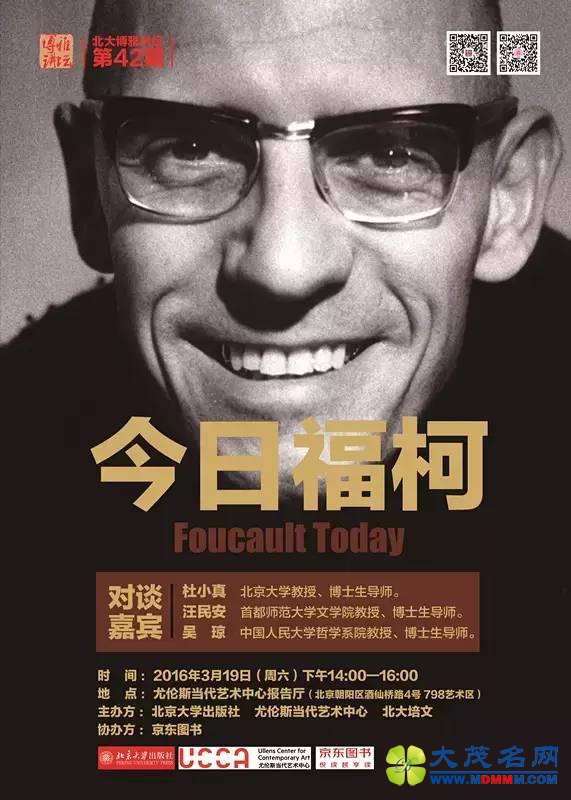

3月19日,在北京798艺术区尤伦斯当代艺术中心举行了一场题为“今日福柯”的学术对谈,北京大学杜小真教授、中国人民大学吴琼教授、首都师范大学汪民安教授围绕着法国思想家米歇尔·福柯的思想遗产展开了讨论。

杜小真:福柯的乐观主义是真正的乐观主义

汪民安:福柯和马克思都为受排斥的人说话,二者互补

杜小真

杜小真以“异和权力”为主题,向听众分享了她阅读福柯的一些心得体会。在杜小真看来,福柯最让人印象深刻也最令人心醉的地方是在于:“变异的福柯”。她援引法国导演弗朗索瓦·盖雅(Fran ois Caillat)为纪念福柯逝世三十周年而推出的传记电影《福柯反对他自己》(Foucault contre lui même)来说明,自1940年代进入巴黎高师求学,直到1984年病逝,福柯呈现的形象可谓千变万化,他自己的生命活动及其学术著作从来并非固定不变而是变动不居的,他说的话、他做的事情总是在变化,永远趋向于异。

杜小真指出,福柯对于流动的不断更新的过程的嗜好,从另一方面来说,就是对于“确信”(certitude)的绝对的否定。福柯常常说自己是“乐观主义者”,而他的乐观正是由此而来的。不同于一般人所讲的“乐观”——相信事情会变得越来越好,福柯的乐观主义是真正的乐观主义,他意指的是:我可以改变的东西这么多,这些东西是如此脆弱,它们是暂时的而非永恒的,它们更多地取决于复杂的历史偶然性,而非必然的人类学恒量。

接着,杜小真将福柯早年的《古典时代疯狂史》与他晚年的《性史》第一卷《求知之志》进行了比较,说明福柯在“权力”问题上的思想变异过程。福柯以各式各样的不同方式提出这个问题,并且不断改造自己的观点,不断发现权力检查机制的新形式、新形态,其最为引人入胜的发现是,权力实际上不仅仅是驱逐、排斥、禁止,权力也具有建构的性质,权力在不断更新的争论中派生出来。而对“权力的派生运动”的讨论,几乎贯穿了福柯的每部著作,贯穿了他在不同学科领域的研究。

杜小真强调,福柯的思想变异应该放置到法国20世纪新认识论的脉络之中,并特别提到了出身于自然科学的哲学家加斯东·巴什拉(Gaston Bachelard)对福柯的影响。杜小真认为,法国的认识论与英美的认识论、德国的认识论是非常不同的,这种不同尤其体现在巴什拉的著作中,体现在他关于“认识论断裂”的思想,以及关于“认识论的障碍”的思想:在认识的过程中,得出的结论是处处有断裂、有更新的;认识主体不可能直接地认识一个对象,而必须要通过某种中介。福柯继承的是这样一种认识论传统,他并不是要直接去达到对象,而是通过他的变异给大家一个方法,关于“我是如何去认识”的方法。这也是现代科学的发展(尤其是到了20世纪,对于很多认识对象,人是不能用肉眼直观,而是要使用间接的科学技术作为中介)对于哲学的一种促进:任何认识都是一个间接的而且是无穷无尽的过程,而对象也是构建出来的。

杜小真进而谈到思想与权力的关系问题。在福柯之前,重要的哲学思想的形象都是建构体系和学科,而这依靠的是作为理论路线和对世界的感知都是进行“肯定”的思想。福柯的思想给出的是另外一种形象,在他那里,思想的任务不但是要驱除人们看不见的权力所掩盖着的肯定的因素(你觉得那没有压迫、那不是压迫,实际上是一种掩盖着的肯定),更重要的是要保护,保护人的要反抗压制的权力,保护人的要成为不一致的权力,这是把“否定”引入了自身的权力。

杜小真特别指出,福柯是一位“唯物主义”的思想家,因为他极度关怀着现实,但杜小真又强调,福柯作为唯物主义者,不仅是关注现实,而且是要不断地否定现实。这也是福柯与通常的政治哲学、政治理论相对立的一种思考,这里也就引出了对于知识分子的任务的思考。知识分子在任何时候都不应该成为“现在”的代言人,而是要不断构建新的政治对象,不断地反现实也反自身。

杜小真最后谈到了权力和解放的问题。她提出,福柯独特的论述,实际上是打开了一条求知之路,也就是说,你追求知识,在认识领域是要克服障碍的,或者说,是要经过反抗权力的过程的。而求知之路实际上就是要在冲破认识论障碍的过程中解放你自己。福柯曾经说过,权力无处不在,压迫无所不在,这种分析颠覆了传统的关于权力的看法。福柯提出的特别有意义的一点是,权力在每个人身上实际上都是个体的、特殊的,所以,真正的有效的反抗是反抗这样的微观权力,或者说,像福柯那样在自我变异的意义上“反对自己”,也只有这样的反抗成功,才能获得真正的解放。

杜小真特别提到,保罗·利科(Paul Ricoeur)受到福柯的影响,写出《作为他者的自我》(Soi-meme comme un autre),按照他的观点,一个人应把自我当作他者来看待,认识自我并呵护自我,将其当作艺术品来珍爱。杜小真将这种态度与解放联系在一起,她提出,真正的解放正是个体的解放,是解放你自己,是要从你已经习以为常的压迫中解放出来,这也是最艰难、最根本的解放,这样的解放不但需要勇气,而且要依靠理性。而这种解放的可能条件,归根结底是要尊重“异”。也就是说,每个人和每个人都不一样,每个人的过去和现在也是不一样的;尊重个体就是尊重个体的相异,真正的自由就是反抗任何压制个体差异的权力,追求从这些权力中解放出来的自由。

吴琼:福柯在中国依然是“被流放的思想”

汪民安:福柯和马克思都为受排斥的人说话,二者互补

吴琼

吴琼将20世纪的人文哲学(区别于分析哲学)划分为三种大的类型。一种是英雄主义的,从胡塞尔到海德格尔,都带有浓重的英雄主义气质,他们要解决哲学的、理论的、思维的关键问题,要用哲学来给我们的思想世界提供坚实的基础和全新的方向,有一种英雄主义的担当。一种是市场主义的,这指的是其话语形态、讨论问题的姿势,带有浓浓的迎合公众和社会趣味的性质,在吴琼看来,“美国人制造的学术泡沫”——后现代主义就是一种”媚俗的哲学”,而在巴黎刚获解放的当口就用“存在主义是一种人道主义”的宣告戳中每个人的心窝、令全巴黎为之潸然泪下的萨特,在20世纪60年代巴黎高师的特定情境下给自己整了一套看似艰涩却并不必需的“理论盔甲”、“用讨好自己的方式来讨好公众”的拉康,也具有市场主义的性质。

还有一种是先知主义的,这种哲学把我们的整个生命、整个生活彻底地连根拔起、抛向天空,吴琼认为,在20世纪只有尼采和福柯的哲学拥有这样的力量,具有这样的效果:我们在福柯的凝视下都会产生一种失重感——你不知道你会落在什么地方。在吴琼看来,福柯进入中国的时间其实也不算短,但直到今天,福柯在中国还是没有生根发芽,依然是一个“被流放的思想”。这种被流放性有点诡异,因为,我们今天还处在福柯所揭示的社会,我们还生活在福柯所要颠覆的那种生活状态,但我们从未让福柯的思想真正变成我们思想的一部分,我们对这种思想的认知、领会依然还是十分浅显的。

吴琼提出,我们不能只把福柯当作阅读的对象,我们要想想:福柯对我们来说意味着什么?吴琼认为,那是一种面对自我的生活的立场,是一道看待我们的世界的目光。他提供给我们一道审视“主体性”——这个近代思想、哲学、知识所创造出来的,至今还在统治我们的脑袋的“伟大的怪胎”——的目光,一道进入现代性的目光,他对医院、监狱那样一种现代性建制的批评,他的现代性批判所走出来的路线,具有同是在进行现代性批判的列奥·施特劳斯所无法达到的深刻的透视性。

福柯还提供给我们一种进入世界内部的技术。重要的并不是“什么叫权力?”这样的概念辨析,而是当权力作为进入我们世界的一种技术学的东西的时候,到底可以给我们带来什么样的启示。正因如此,在20世纪70年代到90年代,福柯的思想能够产生那样巨大的影响,在众多领域、学科中开启范式变革、方法论的变革。

而在今天重新回来面对福柯,重要的是如何让福柯嵌入到我们的思维的内部。吴琼指出,所谓“福柯反对福柯”,实际上是一种内在性的自我质询,不是说用一个晚期福柯反对另一个早期福柯,而是要我们学会自我本身的裂变。而福柯对现代性的批判也始终在采取这样一种姿态。比如,他在对监狱建制的讨论中所涉及的现代性的敞视主义的社会,我们的理解是我们每个人都处在权力的监视之下,我们通常想到的权力就只是政治权力,但对于福柯来说,根本的还不是五环上的摄像头,根本的是现代性这样一套视觉的建制系统让我们每个人学会了自己监视自己,这才是“现代性的恐怖主义”。社会的治理、生命的治理的本质就在于,让我们把一种外在的规则内化为自我监视的律令,而这种把外在性内化的非我化的过程,就形成了现代性的主体。

吴琼最后谈到,有人可能会对福柯的力量感到不适,当他把我们无情拔起、抛向天空的时候,却不管我们会落在什么地方。但为什么我们需要一个先知主义的哲学家用他的手把你托起?你该怎么办,是你自己的问题。而在你的头落向岩石的瞬间,上帝之手是不会伸出来的。吴琼表示,阅读福柯带给他的感受就是这种晕眩感,然后在晕眩当中尝试辨别一些方向。

汪民安:他始终在“向权力说不”

汪民安:福柯和马克思都为受排斥的人说话,二者互补

汪民安

汪民安向听众分享了他之所以喜欢福柯的三点原因。第一点原因是,福柯在哲学史上的位置非常重要。欧洲近现代哲学的几个关键人物:笛卡尔的核心主题是“人是什么”,一个普遍意义上的、一般意义上的、共通的人的本质是什么;康德也是讨论“人是什么”,但他讨论的是具体的特殊的人是什么,此时此刻生活在这个时代的人是什么;而福柯讨论的并不是“人是什么”,而是历史是怎么一步一步地把我们造就成此时此刻的人,西方文明是如何一步一步把古希腊的人变成基督教的人再变成近代的人继而变成今天的人。

福柯是怎么讨论这个问题的呢?汪民安指出,虽然福柯的主题看上去千奇百怪、五花八门——是一位“戴面具的哲学家”,但他晚年的时候有一个说法,他声称自己的总主题是讨论主体是怎么形成的。按照福柯的谱系学,有三种方式在塑造主体:其一,排斥的方式,我要成为我这样的人、获得我的主体性,我就要把和我不一样的人排斥出去,以表示我是正常的人,比如,理性的人要把疯子关起来,守法的人要把犯人关起来;其二,知识、学科的方式,福柯最难的一本书——《词与物》的主题就是,现代的“人”的形象、我们对于“人”的各种想象和知识,是通过各种各样的人文学科一步一步地构造出来的,古希腊、中世纪并没有这样的概念,是到18世纪末、19世纪初,随着生物学、经济学、语言学等学科的不断发展,才创造出现代意义上的人道主义的“人”的概念,主体的概念是被这样的学科塑造出来的;其三,还有自己塑造自己的方式,福柯在这里讲的是古希腊人把自己当成对象、客体来训练、修炼,既有外在的权力来把自己塑造成一个主体,也可以通过刻苦的修身、反复繁重的自我训练来把自己塑造为一个主体。福柯考察了西方文明史上这几种塑造主体的方式从古至今是如何变化的,从而共同塑造出今天的主体形象。这种人的谱系学和考古学,是福柯非常具有独创性的一个主题。

第二点原因是,福柯的写作方式富有魅力,可谓前无古人。福柯在某种意义上既是哲学家,也是历史学家,但在他之前,没有人像他这样写疯子的历史、性的历史、监狱的历史;他的这些著作和传统的哲学著作也不一样,欧洲传统的思辨哲学的概念辨析与演绎会把一般的读者挡在门外,但福柯的著作却充满文学性,具有感染力、叙事性、戏剧感,因而读者是很容易进去的。而且,福柯每写一本书,用的都是不一样的语言风格和篇章结构,他会根据书的具体内容来运用不同的语感和节奏。在汪民安看来,福柯的每一本书都堪称艺术品,他的这种独一无二的写作风格在以前的学院里是会受到排斥的,如今的学院虽然接纳福柯,但永远也无法模仿福柯。

第三点原因是,福柯是一个活生生的有血有肉的富有人格魅力的人。汪民安特别强调,福柯是一个充满勇气的人,他在逝世前所开设的最后一次讲座的题目就是“说真话的勇气”。“说真话”这三个字说起来很简单,但在现实生活中却是非常困难的。福柯意义上的“说真话”有这么几个特点:一是坦率;二是,说话者相信自己所说的;三是,说话者觉得自己有责任要说,并且主动地去说;四是,说真话是向比自己强大、强势的人说真话;五是,说真话是要说让强者不高兴的话,要指出强者的弱点,要有强烈的批判性。正因如此,福柯提出,说真话是需要巨大的勇气的,对于古人来说,说真话甚至时时刻刻都要冒着被杀头的危险,冒着献出自己生命的危险。汪民安赞赏道,福柯终其一生都在说真话,他始终在“向权力说不”。他不仅是“向权力说真话”的富有担当的知识分子,而且还是真正的行动者,他曾多次为了工人的利益、学生的利益,勇敢地对抗强权。这是福柯非常有魅力的一个地方。

汪民安:福柯和马克思都为受排斥的人说话,二者互补

在交流互动环节,吴琼进一步解释了福柯所带来的晕眩感。他承认,对于生活在日常世界的我们来说,可能同一性是一种更具有安慰效果的哲学理念,因而我们对同一性的思想会更能产生亲近感。但他强调先知主义的“连根拔起”所具有的重要性,那并不一定是解构,而是我们作为一个独异者从世界中抽离出来,将要去往哪里我们并不知道,“结果会怎样”是每个人接下来要各自面对的事情,但这种抽离是我们接下来要去做什么的出发点。福柯所追求的效果是,如果我们要思考极致的问题——生命、死亡,我们可能就需要从一个空无的地方开始,以此作为起点。

杜小真将萨特与福柯作了对比,在她看来,萨特虽然也很有勇气,但他依然是一位追求统一、肯定的哲学家,而福柯的震撼性就在于,他将“异”的思想推到极致。杜小真还以《红楼梦》作喻,谈了福柯与传统哲学家的不同。《红楼梦》这部作品本身实际上处处都是“俗”的东西,但最终在整体上却给人一种“大雅”的感觉,杜小真表示,福柯也给她带来这样的感觉。福柯谈的是学院派最不喜欢的那些东西,但这些东西是确实存在的,生活在边缘境遇的人们是真切地遭受压迫的,而福柯了不起的地方就在于,他以一种平等而非居高临下的态度给予这些受压迫者真正的同情。杜小真认为,哲学只有关注这样的问题,关注这些“异”,关注身处边缘之人,才是真正的大用,才是真正的雅,才是真正的超越性。

汪民安回应了“福柯的著作对于现实社会的弱势群体有何意义”的问题。他介绍道,福柯的《规训与惩罚》的巨大影响曾经让法国监狱的人权状况获得明显的改善,而且,福柯在写作时有意识地让它成为一本犯人也能够读懂的书。福柯的著作还深刻地影响了美国的同性恋运动以及少数族裔的民权运动,而美国的同性恋运动及其“酷儿理论”(queer theory)又对中国今天的同性恋运动发挥了重要的影响。福柯强调特殊性、独异性的珍贵,如果你要合情发挥你的独异性,那么,福柯提出的问题就很具有针对性。当然,这并不意味着福柯能解决一切问题,那是不可能的。汪民安还谈到,福柯和马克思在很多方面是有相近之处的,马克思为无产阶级说话,福柯则是为另外一个意义上的无产者说话,他们都为受到排斥的人说话;他们的差别在于,福柯更多地强调文化方面的受压制,而马克思则更多地强调经济方面的受压制,但实际上,这二者是有互补关系的。

汪民安最后提到,福柯晚年的一个核心观点是,我们要把自己变成一件艺术品,我们的生活本身就可以作为艺术品来加以塑造。福柯在谈这个问题的时候,依然持有一种历史的视野,他认为,自17世纪以来,我们所说的现代时期,欧洲文明主要是采取排斥和学科的方式来塑造主体,但在西方文明的历史上,有几个时期或时刻,曾经出现过自己塑造自己的方式:古希腊时期、文艺复兴时期,以及启蒙时期的特定时刻,比如本雅明所研究的浪荡子,波德莱尔、王尔德等艺术家,就曾狂热地发明自己,但他们在西方现代历史上仅仅是如昙花一现般短暂地闪耀了一下。在今天这个权力无处不在的时代,要抵抗权力、拒绝权力,把自己塑造成艺术品,是很困难的;但基于他对福柯的理解和阐释,汪民安试图强调,我们至少能够保持一种态度、意愿、气质,而这种时时刻刻抵抗权力的态度是植根于我们每个人身上的。

汪民安:福柯和马克思都为受排斥的人说话,二者互补

|  |客服:0668-2886677QQ:75281068|大茂微博|小黑屋|手机版|Archiver|大茂名网

( 粤ICP备18149867号 )茂名市大茂科技有限公司 版权所有

|客服:0668-2886677QQ:75281068|大茂微博|小黑屋|手机版|Archiver|大茂名网

( 粤ICP备18149867号 )茂名市大茂科技有限公司 版权所有