马上注册登陆,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?用户注册

x

夏晓虹:出入文史之间,聚焦晚清女性

夏晓虹女,1953年生于北京。现为北京大学中文系教授、博士生导师。主要研究领域为近代中国的文学思潮、女性生活与社会文化。

夏晓虹:出入文史之间,聚焦晚清女性

《劝放脚图说·活动血脉》书影(1900年重刻本)

夏晓虹:出入文史之间,聚焦晚清女性

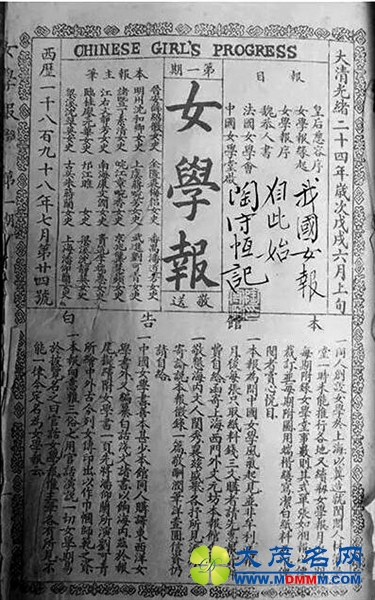

《女学报》第1期(1898年7月24日)

晚清为中国社会的转型期,传统与现代的剧烈冲突,使这一时代呈现出方生方死、妍丑并集的纷杂景象。这一时期,有无数初发轫的新思想、新事物,与不肯退出已盘踞人们头脑及生活中数千年的旧观念、旧势力在抗争,而中国妇女于此段时间的生活史,更是迸发出异彩纷呈的奇妙景观。

致力于研究近代中国文学思潮、女性生活与社会文化的夏晓虹教授,近年来多有思索。她的最新著作《晚清文人妇女观》、《晚清女子国民常识的建构》等书,以晚清为例,探索了女性获得应有之权利、享有应有之自由,乃至逐渐积累个体的理念与实践方面的重大意义。

从1978年开始,夏晓虹似乎是被一股个人难以遏止的洪流推送到晚清历史的研究领域。近30年过去,这股时代和历史的洪流早已消退,只剩下对历史本身的一腔热忱和对抗思维惰性的持之以恒。

在吉林插队七年,在北京工厂做皮毛工人一年,除了当兵,学过农做过工,最后才走上了学术研究的路。在十年一贯制的学校里,她读到六年级就遇到“文革”,基础知识尚在积累阶段就断了层,物理化学没学过,数学只学到二元一次方程。恢复高考之后,夏晓虹只能报考文科。好在过去对古典和现代文学作品的接触,让她对史学尤为偏爱。当她填报高考志愿时,想报考的北京大学中国史不招生,才最终转向中文系。从此,中文系成为她安身立命之所,虽纯属偶然,却成为日后转向史学的关键一步。

进入北大中文系的夏晓虹,发现1982年春季的研究生招考没有她向往已久的隋唐文学研究方向,她不得已选择了当时不受重视的近代文学史,师从季镇淮先生。无论是古典文学,还是近代文学,无疑为她后来的近代史学研究奠定了扎实的基础。

特约撰稿/张畅

论从史出进入报刊,返回现场

从1995年出版《晚清文人妇女观》,到2004年出版专著《晚清女性与近代中国》,再到今年年初的《晚清女子国民常识的建构》,夏晓虹选择了与近年来方兴未艾的女性主义或性别研究全然不同的路数,从一个又一个个案出发,力求“还原现场”。她从最基本的史料读起,用资料搜集与解读的细致与耐心,弥补理论阐发的不足,最终竟然反败为胜,在藏拙中另辟蹊径,在贴近历史现场的同时,避免了因为先在的理论诱导而在史料释读上出现的误差。

在夏晓虹看来,“女子在社会现实中的处境远较男子复杂,遭遇的困扰也远较男性繁多”(《晚清女性与近代中国·导言》),这使得女性在被启蒙及寻求自我觉醒的同时,更容易映照出晚清社会多层次的横断面。透过这些断面,可以窥探到晚清社会的复杂图景。

和许多学者不同,夏晓虹进入女性研究领域,并非因为受到西方时新思潮的启悟而具有坚定的理论立场,而是倾向于使用报刊文献贴近历史现场。“报刊、尤其是那些持中立态度的报纸不仅提供了‘众声喧哗’的环境,也成为后人了解与体味已经消逝的近代社会中诸多细节的最重要的资料库”。借助报刊,将视角从官方移向民间,从男性移向女性,从主流的宏大话语体系向相对私人的个体的关照转化,也是贴近历史的一种方式。

1998年,夏晓虹应邀到海德堡大学开办系列讲座。因为当时正关注晚清女学堂的研究,海德堡大学又从上海图书馆买了众多中国报刊的缩微胶卷,她借此良机,抄阅了大量关于中国女学堂(国人自办的最早一所女子学校)的历史资料。当时网络条件不佳,只能利用图书馆里的公共电脑上网。缩微胶卷的辨认也很吃力,想要从卷帙浩繁的资料中提取有效信息,谈何容易。好在一些资料事先已有准备,加上身在北京的陈平原以电邮协助,才节省了一些时间和精力。当她在书库中找到英国传教士李提摩太夫人的文章,亲眼看到她作为亲历者,记录了中国女学堂筹办的情况时,惊喜激动之情溢于言表。

对夏晓虹而言,能够经由晚清人的眼光,恢复已被现代高科技钝化、麻木了的知觉,世界也重新在她眼前变得新鲜可喜。

教学与研究与女性身份共处

夏晓虹的几本著作,多与她大学任教的经历密不可分。因为需要不断拓展教学内容,以便把最新的研究成果与思路传达给学生,她不断打磨和完善自己的研究,不断丰富自己对于历史的认识,这也成了她撰写论文与专著的一大动力。

在她写《晚清文人妇女观》时,最初的计划仅仅是人物个案的叠加,因为上课的需要,必须先有一个概括性的交代作为背景铺垫,所以才添加了“晚清妇女生活中的新因素”和“晚清妇女思想中的新因素”两篇“综论”。

当然,除了教书,爱好收集邮票等小物件,喜欢看侦探电影,热衷于旅游访胜,在她的学生们中间已经不是秘密。正如她解释的那样,集藏癖好和她搜求资料时尽可能求全的心态一致;看侦探剧多少会锻炼智力和逻辑分析能力,有利于辨析史实和推进论述;旅游访古,则真正弥补了由文字进入历史的缺憾,身临其境于那些早已消失的活动场景中。

身为一名女性,对夏晓虹而言,研究女性议题,除了对历史中的女性人物在面临人生抉择时生发的迷茫与困惑体悟更深,更重要的是,这能暂时抛开男性远观女性的立场,反躬自省。

对话

不缠足、兴女学、办女报晚清妇女生活新因素

新京报:在《晚清文人妇女观》一书中,提到了晚清妇女生活中的新因素,这对当时的女性而言,有什么意义?

夏晓虹:妇女缠足,在中国历时已久。1895年4月由英国立德夫人(Mrs. Archibald Little,1845-1926)在上海发起成立了“天足会”。不缠足运动因而在中国逐渐兴起,之后“不缠足会”风行各地,成为中国妇女身体解放的重要一步。如果说不缠足是女性身体的解放,开办女学堂则昭示了女性精神上的解放。虽然像《牡丹亭》中表现的那样,杜丽娘师从陈最良读书,中国古代女性也可以请老先生或父母作为家庭教师,但活动范围仅限于家门之内。女性走出家门,建立公共的学堂,接受社会化教育,是从晚清开始的。

新京报:这些新因素的产生,又大致经历了怎样的过程?

夏晓虹:最初,创办女学堂就像一个无底洞,因为它不但不收学费,还需要支出一大笔费用。这样的女学堂起初多半是由外国传教士开办的,有身份人家的女孩肯定不来,只能找那些家境贫穷的。毕竟它可以管食宿,这对于贫穷人家有很大的吸引力。女孩子来上学,不能在家做家务活,学堂还需要给女孩家里一笔补贴。因此对开办者而言,经济压力可想而知。随着女学堂规模逐渐扩大,从宁波办到了上海,到了1892年美国基督教南卫理公会传教士林乐知(Y. L. Allen)创办中西女塾的时候,情形已经大为改观。很多官绅家的孩子会被送来读书。这刺激了中国的维新派人士。他们认为,我们的孩子不能送给外国人教育,应该由我们自己来教育。因此才会有创办中国女学堂的第一动因。

传教士开办的女学堂的课程,多以西学教育为主,英语授课。虽然女学堂不是宗教学校,它也会开设圣经课为选修课。正因为信仰相对自由,官绅家的女孩才陆续进来接受教育。到了后期,教会学校的宗教色彩越来越淡,普及教育的职能越来越重,教会女校因此培养了不少作家,比如冰心。

新京报:是否还有比兴办女学堂影响更大的新举动呢?

夏晓虹:如果说女学堂主要针对在学堂读书的女性,那么女报的影响范围则更广,可以将其纳入社会教育的范畴。当然,接受学堂教育的人也是女报的重要读者。但在当时,尽管女学堂方兴未艾,仍有很多女性出于各种各样的原因,不能就学。对那些被家务缠身而不能入学堂的女性而言,可以选择在家中读书看报。这些报纸针对女性设立,里面有很多内容和女性的生活息息相关。女报的编者也有意识地将女报作为女性教科书的辅助读本。因此会在女报中开设一些栏目,比如关于如何做衣服、如何种花等基本的生活知识,也会有女性典范的传记,卫生常识的介绍,以及地理知识、对国家的认识等。

虽然有些女报依附于书局,颇为可观,但在当时的情况下,因为需要大量的资金投入,加上发行量有限,女报基本都难以盈利。如果再算上政治原因,女报的寿命就很难长久了。晚清第一份女报——《女学报》于1898年7月24日创刊发行。它开创了一个好的先例:女报应该由女性来办。因此它在第一期上列举了18位女主笔的名字。虽然这些女主笔不一定都在该报写作,但至少表达了这样一种意识:女性的事情应该由女性来做,不应该完全交付给男性。

夏晓虹:出入文史之间,聚焦晚清女性

文明结婚图,出自1909年的《图画日报》。

夏晓虹:出入文史之间,聚焦晚清女性

(上接B02版)

从“奇女子吴孟班”到“乐歌启蒙”

由个案进入晚清社会生活图景

新京报:你的研究方法多从个案出发,发掘个案背后的历史因素,力图还原一个时代的图景。但就晚清女性研究而言,个案是不能穷尽的,你如何选择这些案例?

夏晓虹:最初在写《晚清文人妇女观》时,我只做了两个案例:林纾和蔡元培。前者作为礼、欲、情三者统一的范例,后者则以其《夫妇公约》成为“男女平权的力行者”。因为这两个人独具代表性,我关注他们如何处理与女性或者说与家庭之间的关系。

但如果研究晚清文人妇女观,只专注于男性则难有说服力。因此我又选取了几位知名女性,比如吕碧城、秋瑾、何震逐一进行分析。特别是吴孟班。当人们将目光更多地集中在秋瑾身上时,吴孟班早已淡出了人们的视界,无论是生平还是志业,都被人遗忘得干干净净。作为中西女塾的一名女学生,她才华横溢,据称乃“巾帼中一豪杰,于中西语言文字无所不通”(《晚清文人妇女观》(增订本)186页)。她去世时年仅18岁,仅为世人留下了两篇可以看到的文章,第一篇《拟上海女学会说》公开发表在上海《中外日报》上;还有一篇是给《中外日报》的主持人汪康年写的信。我在《汪康年师友书札》中发现了这封信,又通过这封信找到了吴孟班在《中外日报》上发表的文章。将所有资料串连起来,才发掘出吴孟班这个被世人遗忘的奇女子。

新京报:吴孟班这个女子“奇”在何处?

夏晓虹:在《晚清文人妇女观》第五章“吴孟班:过早谢世的女权先驱”中,我介绍了吴孟班“嗜学堕妊”的始末。吴孟班怀了孕,背着丈夫把孩子打掉了。丈夫邱公恪大为惊骇,问她是什么缘故。她回答说:“我生了儿女,要教育二十年,才能够成就一个人才,而我自己不免要重大的牺牲。现在我奋志求学,只要五年,就可以成就一个人才了。为了五年后的人才,牺牲二十年后的人才,在中国朝不保暮的时候,不比较的得计吗?”(《晚清文人妇女观》190页)在民智尚未全开的晚清,一个十几岁的女子能有如此言论和见识,真让人惊讶。

作为筹办上海女学会的灵魂人物,吴孟班虽然在生前无缘得见事业有成,但在其精神的感召下,身后的有志之士终于代其完成遗愿。她在女学会筹办中展露的才华、独到的见解,对后来金天翮写成妇女论名著《女界钟》有直接的影响,同时也对同时代和后世中国女性的自我觉醒意义重大。关于晚清女权的论述,如果缺少了吴孟班,就像一个链条缺少了中间一环,难以衔接。重读吴氏的遗文,其思想之锐利深刻、见解之独到精要,着实令人钦佩。

新京报:你新近出版的著作《晚清女子国民常识的建构》中,还专门用一章来讲女性生活中的音乐启蒙,对晚清女报中的乐歌进行了详尽的论述。乐歌和女性启蒙之间的关系应该如何理解?

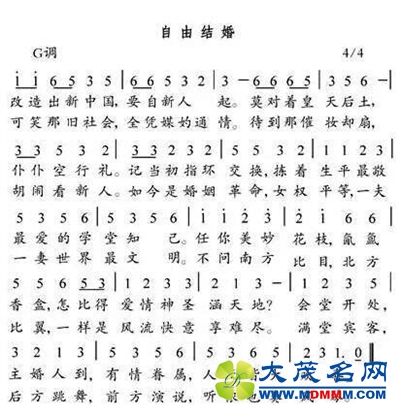

夏晓虹:乐歌分几类。除了“助学歌”,即配合学校的课程、以传输知识为目标的学堂乐歌之外,还有“仪式歌”,比如校歌、开学歌、放假歌、运动会歌、谢来宾歌等。还有“励志歌”,鼓舞女性破除家庭囿限,将女性视作国民一分子,负担着救亡图存的使命。最后就是“易俗歌”,用乐歌作为通俗的宣传手段,革除陋俗,比如《缠脚歌》、《祝文明结婚》等。

新京报:乐歌对晚清女子在婚姻方面的启蒙助力如何体现?

夏晓虹:1905年1月2日在上海张园举办的廉隅与姚女士的婚礼首开文明结婚先河,被《女子世界》主编丁初我推为“创新结婚”之先声。张园是上海小有名气的公共空间。当时上海的公家花园是由西方人开办的,不允许中国人进入。张园原本是一个私人花园,后向中国人开放,因此变为一个公众场所。园中既有西式建筑,又有中式园林,很多集会、政治活动都会选择在那里进行。中国女学堂的筹备大会也曾借用那块场地。因其中西合璧的风格契合了新式婚礼的意涵,不少接受新式教育的新人会选择在那里举办婚礼。标准的“文明结婚”婚礼分为“行结婚礼”“行见家族礼”和“行受贺礼”三个环节,以及结婚双方交换戒指一类饰物、宾主鞠躬致敬、小辈献花为贺、来宾致辞与新人答词。当时举办新式婚礼的新人多半是新学堂的学生。在婚礼上也会唱类似由金天翮填词的《自由结婚歌》这类歌曲。

新京报:晚清推崇的“女权革命”相比于西方的女权运动而言:后者强调自身利益、作为人的平等权利;前者则从属于救国事业,将“保身”与“保国”、女性独立和民族复兴联系起来。晚清的女性,不可避免被民族话语、男性话语、民间历史记忆、革命时期的阐释一再解构、重塑。在这一系列过程中,女性自身又成为被动的接受者,偏离了解放和自由的本意,你如何看待这一现象?

夏晓虹:我觉得不能从当下的理论出发,倒推历史,这是历史研究的大忌。对于当时的女性而言,能走出家门已是可贵可喜的进步,基于国家危局,优先考虑救亡图存的需要,也是无可否认的,也是应该的。更重要的是,女性自身也参与到启蒙的过程中,并非总是被动的接受者。无论是以民族为重、“嗜学堕妊”的吴孟班,还是杀身成仁的秋瑾,都是闪光的个体,她们在黑暗迷茫的现实中发出了振聋发聩的独立声音。

正像我在《晚清女性与近代中国》的“导言”中所表达的,我想做的,是通过对内涵足够丰富的“事件核”(包括人物与文本)的设定与解析,尽可能释放其间蕴藏的信息,以逼真地展现晚清社会的某一现场,揭示其间隐含的诸种文化动态。相比那种宏大叙述容易造成的疏漏,由个案分析所构成的晚清社会图景,应该更真切,也更丰盈。

【趣读】

蔡元培的新式婚姻

蔡元培于1902年新年与黄世振在杭州结婚。此前,因媒人纷集,蔡乃提出择偶条件:(一)女子须不缠足者;(二)须识字者;(三)男子不娶妾;(四)男死后,女可再嫁;(五)夫妇如不相合,可离婚。而“媒者无一合格,且以后两条为可骇”。其中第一条,亦见于《夫妇公约》:“保身之术,第一禁缠足。”第三条《公约》虽未明论,但“夫妇”对举,已包含一夫一妻之意。征婚时特别标举男子不娶妾,以与对女子不缠足的规定相应,更突出了男女平等意识。至于最可骇怪的四、五两条,不过是前引《公约》之五、六则的嗣响。蔡元培作为男子一方既可再娶,女子当然也可再嫁;离婚不同于男子单方面的休妻,也可以是女子的“自去”。这种体现男女平权的婚姻观,与礼教中的女子“从一而终”及男子的“七出”特权完全相左,难怪不见容于流俗。

在蔡元培征婚的当年,这般条件已是悬得极高,故“久不得当”。幸好有黄炽昌这样一位“官僚中不可多得之人物”,使“其子女皆受相当教育,女子不缠足”,而蔡氏又有幸于余杭叶祖芗家中观赏到黄世振颇有功力的字画,始由叶作媒,喜结良缘。结婚之日,也改行新礼,“不循浙俗挂三星画轴,而以一红幛子缀‘孔子’两大字”,以拜孔为大礼。最新潮的还是“开演说会,云,以代闹房”。而演说的中心话题,又是男女平权:“来宾陈介石引经据典,畅说男女平权理论;宋平子更主张男女应以学行相较。蔡则于答词中,表示学行固有先后之分,就人格言,总是平等。”其中关于宋恕的演讲,详述内容则为:宋与陈相反对,“主张实事求是,反对平等之说,因戏曰:‘倘黄夫人学行高于蔡先生,则蔡先生应以师礼视之,何止平等?倘黄夫人学行不及蔡先生,则蔡先生当以弟子视之,又何从平等?’”由此才引出蔡氏关于人格平等的答言。

——摘自《晚清文人妇女观》

夏晓虹:出入文史之间,聚焦晚清女性

|  |客服:0668-2886677QQ:75281068|大茂微博|小黑屋|手机版|Archiver|大茂名网

( 粤ICP备18149867号 )茂名市大茂科技有限公司 版权所有

|客服:0668-2886677QQ:75281068|大茂微博|小黑屋|手机版|Archiver|大茂名网

( 粤ICP备18149867号 )茂名市大茂科技有限公司 版权所有