|

|

马上注册登陆,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?用户注册

x

凤凰文化讯(魏冰心冯婧胡涛/采写) 作家冯唐译泰戈尔《飞鸟集》自2015年7月上市以来,“裤裆”、“舌吻”等字眼经媒体报道,在公众中引起了巨大争议。对比现代作家郑振铎、冰心的译本,许多人认为冯唐译句粗俗,不仅歪曲亵渎了泰戈尔,也暴露了其本人以及时代文化的恶趣味。另一方面,著名的社会学家李银河女士则在其公号上发文支持冯唐,认为冯译《飞鸟集》迄今为止最好的中文译本,将这一话题推至峰顶。

2015年12月28号上午,浙江文艺出版社官博以“出版后引起了国内文学界和译界的极大争议”为由,宣布紧急召回《飞鸟集》。这一纯粹迫于“民意”的召回,在出版界同行看来实属罕见,而在文学界和译者眼里,实在是有“炒作”的嫌疑。

诚如上海译文出版社黄昱宁所言,冯唐事件已经演化为传播事件而非严肃的学术讨论。然而《飞鸟集》争议因文本而起,在大众层面的众声喧哗之外,专业层面的文本解读却始终缺位。随着官方宣布“下架”,已裂变出诸如诗歌翻译标准、下架是否符合出版行业伦理等讨论。作为翻译行业标准的“信、达、雅”已经过时了吗?诗歌翻译语言是否也应该“与时俱进”?意译的边界是什么?讨论的持续深入呼唤着更为专业的解答。

有鉴于此,凤凰文化特别采访了王家新、树才、张定浩、赵四、余秀华等一众中国诗人、翻译家,他们结合文本样本、自身创作经验等诸多因素,从多角度剖析这一公案,也与各位读者共同探讨。

一、如何看待迫于“民意”的下架?冯唐译本真的会“教坏”青少年吗?

在传说中的“高中新课标必读书目”中,《泰戈尔诗选》赫然在列,这或许是“青少年阅读推广机构和读者”提出批评的依据。他们认为,鉴于中国出版市场目前没有完善的“阅读分级制度”,冯唐此次的《飞鸟集》译本,可能会对部分青少年形成误读和误导。

其实,在下架之前,冯唐就曾反击过这种“误导说”:“你想教育你的孙子,可以在家里发声。我看过一个13岁孩子写的小说,眼界比我那会儿开阔多了。你现在还能说,博物馆里的半裸维拉斯,青少年看了不合适,给她盖上一块遮羞布吗?”

不过,在《飞鸟集》被迫下架后,冯唐也对出版社表示“能够理解”,对媒体则是统一的回复,“抱歉,不想回应了,让历史和文学史判断吧”。

王家新调侃道,冯唐也不要那么悲壮,坐等什么未来的“文学史”给他重下结论。有这么多人关注诗毕竟是件好事,只是希望不要炒作,重要的是要有分辨力,不要上这个三流时代的当,不要把蚊子的哼哼当成缪斯的歌唱。

在树才看来,下架的做法其实比较“过”。市面上有色情词汇的作品也不止冯唐这一本译诗集,“我们应该信任青少年自己的阅读”。冯唐翻译的《飞鸟集》从属性上来说,是文化产品,那么应该交给市场来淘汰,但现在语言的行为被混淆成了伦理的行为。

而文化批评家张定浩则选择站在学校和家长的阵营,一向温润儒雅的他在谈到这个问题时,直言冯唐用充满情色意味的笔触翻译被列入中小学语文新课标必读书目的《飞鸟集》,确乎是“非常巨大的冒犯”,“一个人喜欢做爱时叫床,这是私事不必过问,但如果他要把叫床声录成光碟在中小学门口兜售,试想你会接受吗?”

他认为确实有必要下架。他指出,欧美国家在青少年读物的审查方面要比成人读物严格得多,也远比我们国家现有的青少年读物审查要严格。自由的背后有很多限制作为基础,这是一个民主社会的常识。

二、如何评价冯译《飞鸟集》事件与译本本身?

《飞鸟集》的责编金荣良一再表示,事态发展至此,让他始料未及,“现在很多人只把注意力集中到那几首有争议的译诗上,而对书中其他作品视而不见,让我很难理解。”诗人、翻译家树才也认为,翻译出来的文本是一个整体,翻译的批评不能只做局部的比较,只拎出两个句子或者两个词不足以说明所有的问题。

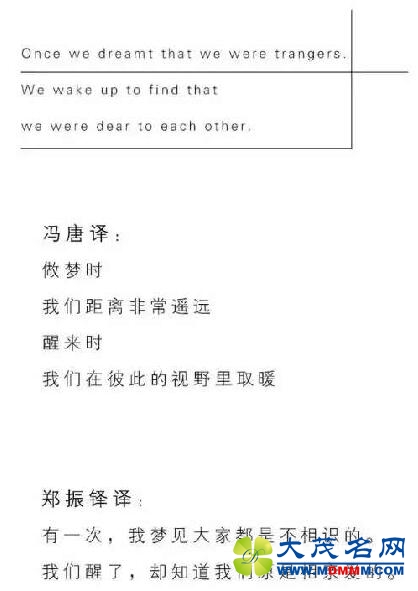

2015年初横空出世的女诗人余秀华对比了郑、冯两个译本,表达了自己对冯唐译本的青睐,“严格地说,冯唐这些比郑译的好!冯唐那几个骚诗,我一直以为是他故意搞的一个噱头,结果把自己玩进去了!”

讨论冯唐荒诞吗?中国众诗人眼中的《飞鸟集》

余秀华晒出的冯、郑两个译本的对比图

好友李银河也力挺冯唐,认为冯唐译本要优于郑振铎的译本,是《飞鸟集》迄今为止最好的中文译本。“冯唐译的是诗,郑振铎译的是大白话。……郑振铎的译本可能更接近泰戈尔的风格,可惜他不是诗人,所以在译本的诗意和美感上跟冯唐比差距还是蛮大的。”

冯译《飞鸟集》掀起的风浪也波及了泰戈尔的母国,《印度时报》称冯唐不懂孟加拉语,只是用浅显的中文表达了自己的理解,随后引用评论:“他知道他不会因此而进监狱”、“这称不上是翻译,就是一种下流的解读而已”。印度网友则表现地相当激动,“马上绞死他”,“希望中国政府严肃对待”。冯唐还曾在微博中贴出通知,宣称自己会于明年1月11日应邀去印度新德里世界书展举办新译《飞鸟集》的分享会,不禁令人为其捏一把汗。

在谈及冯译《飞鸟集》所引发的争议时,张定浩的回答直白犀利,“一堆垃圾,即便是名人倒出来的,那也是垃圾。如果能引发巨大争议,那唯一的原因,只是因为这堆垃圾堆错了地方,比方说堆到别人家窗口或大马路中央。”

持如此激烈态度的诗人约是少数。在陆续的采访观察中,凤凰文化发现,“国内文学界和译界”对冯唐译泰戈尔这一事件并不太关心。正如冯唐所言:

“中国有很多圈子,诗人也有个圈子。我不是这个圈子里的,也没尝试过进入这个圈子,这个圈子似乎也不认可我是个诗人,似乎也不认可《冯唐诗百首》是诗歌。”

王家新把该事件定义为大众消费时代的一次彻头彻尾的炒作,认为此事并不构成一个严肃的翻译事件,翻译界、诗歌界也不会把它太当作一回事。“出版社为什么要请到冯唐来译,这是重译经典呢,还是制造卖点? ”当然可以请冯唐译,人人都可以译,但应该严肃对待,而不仅仅是玩票。

他补充道,翻译从来就是一个充满争议的领域,译者要能够接受正常范围内的批评,同时对溢美之辞抱以警惕,“我看李银河对冯译的‘高度辩护’就属于帮倒忙”。

树才认为需要考察冯唐的动机,他是不是故意译出一个与之前译本风格截然不同的版本呢?“显然,这是书商鼓动一个译者重译一本世界名著、一个诺贝尔文学奖获得者的作品,目的是追求市场和销量”。

黄昱宁也认为,这是一个传播学里的问题,不应该纳入严肃学术讨论的范畴,“在一个传播影响力直接可以兑换成真金白银的时代,认真讨论这个问题会显得非常荒诞”。

诗人、翻译家、资深编辑赵四举例佐证译诗特别是出诗集的严肃性,“我比较敬重王敖,他十几岁就开始读史蒂文斯,陆续译了有百首,仍不敢出诗集,匆匆出诗集是很扯淡的事,就像那句话,‘天使不敢涉足之地愚人蜂拥而至’。”

三、什么是好的译诗?不仅要有个性,还得有“牺牲”

北岛在《时间的玫瑰》中提到,“好的译本就像牧羊人,带领我们走进牧场;坏的译本就像狼,在背后驱赶读者迷失方向”。

然而,什么是“好的译本”,什么又是“坏的译本”,二者有没有明确的标准?在诗人、翻译家们看来,尊重原文精神与保留个人色彩之间的平衡点又在哪里?

张定浩指出,不存在一个作为机构存在的诗歌界,文学领域也不可能容忍有一种统一的定义。诗歌翻译中必然都有个人创造的成分,但这种创造,只是为了弥补在源语言和目标语言之间天然的差异。在最好的译文中,作为创造者的译者个人是隐形的。天天蹦跳在公众眼皮底下的,不是造物主,是小丑。

树才也借此机会,呼吁译者的自觉性和自律性:译者有天然的权利按照自己的兴趣、愿望和风格贡献出自己的译本,但他要保持译者的伦理,对原作者负责,对原文负责,更要对自己的译文负责。

可能令大多数读者诧异的是,冯唐强烈个人风格的融入不是无的放矢,他本人对此有如下解释:

“和其他类型的创造一样,码字也要在“有我”和“无我”之间寻求平衡。写作应该更偏“无我”一些,最好的写作是老天抓着作者的手码字,作者只是某种媒介而已。翻译应该更“有我”一些,否则,一边是一个悠久文化中的写作大师,另一边是另一个悠久文化的众多经典,没些浑不吝的有我劲儿,怎么逢山开道、遇水搭桥? ”

王家新充分肯定了译者的主体性在翻译中的重要性,他引用茨维塔耶娃的话说,要与“千人一面”的翻译进行斗争、找到那“独特的一张面孔”,但是这一切都是有限度的,翻译可以适当地改写,但却不能“篡改”,而冯唐的一些翻译,显然就逾越了翻译的界线,如“裤裆”之类,是他塞进的私货,和泰戈尔风马牛不相及。

“在翻译《飞鸟集》的过程中,我没百分之百尊重原文,但是我觉得我有自由平衡信、达、雅。人生事贵快意,何况译诗?”

还是布罗茨基说得好:诗人译诗不仅要有个性,还得有“牺牲”,而这才是“成熟个性的主要特怔”,这也是对“任何创作和翻译的主要要求”。

四、“信、达、雅”,从来都不是翻译的基本标准

上文提到,冯唐也曾对“信、达、雅”的标准做过一番探讨,他认为“翻译原则不一定只有一套,信达雅在具体位置上如何平衡,译者有一定自主权。诗意不只是在翻译中失去的,诗意也可以是在翻译增加的,仿佛酒倒进杯子。”

“信、达、雅”作为广为流传的诗歌翻译原则,在当下还适用吗?在凤凰文化的采访中,张定浩的说法可以代表诗人们的基本态度:“信、达、雅”从来不是翻译基本标准,只是严复自己对翻译的理解。

树才强调,翻译本身比“信、达、雅”不知道要复杂多少倍。随后,他具体分析了“信达雅”的问题所在:

第一点,“信”,那就是忠实,是谁在忠实?忠实于什么?忠实于原文的表面意思还是忠实于原文隐喻的精神层面?把“诗”译成“诗”才是最大的忠实。第二点,“达”,流畅、通达,可是如果原文本身是一首结结巴巴的诗呢?翻译一首诗,应该深入理解原文,研究原文的风格,然后在另一种语言里“再生”它。最后,“雅”,中国人总要追求美文,但诗不见得是美文,美文不见得就是好的。简单质朴的东西不雅,但它可能是符合原文风格的。所以说“信达雅”的说法值得质疑。

赵四的看法与树才不谋而合,两位都认为“译诗必须把诗译成诗”。赵四以艾略特《空心人》结尾一句为例,阐述了自己的译诗标准:

This is the way the world ends

Not with a bang but a whimper.

世界就是这样告终

不是嘭的一响,而是嘘的一声。(裘小龙译)

世界就是这样告终的

不是砰的一声而是一声抽泣。(赵罗蕤译)

赵四支持裘译,认为赵译是散文,裘译有诗感,译诗必须把诗译成诗,而一个汉语诗人写诗,绝不会写出赵译这种句子。whimper本意是抽泣,“嘘的一声”面对“一声抽泣”,并不违和,是可接受的意译。如果尊重原文语法结构只能译出一句挺垃圾的汉语,那就什么也谈不上了,译诗要对得起原文的调性,原文优雅而不糙的话,译文就绝不能粗鄙俚俗。

在今天这个时代,我们应该刷新翻译观,开拓出一种属于我们这个时代并面向未来的翻译诗学。“我个人从本雅明的翻译诗学和庞德、策兰以及中国的冯至、穆旦等现代诗人的翻译实践受到很多启示”,王家新从个人经验出发,指出了建立当代翻译观的重要性和可能路径。

五、冯唐引以为傲的“押韵”,并没有那么重要

其实,从冯唐的后记中,我们可以发现,他翻译《飞鸟集》并不是仅仅是简单的玩票。一百多首短诗的翻译花费了三个月余,平均约一天一首的速度,不可称其不用心。目前各方热议的问题,他在翻译过程中都曾做过思考和判断。除去上文所述的“有我”与“无我”之外,还有诸多体现,比如其对“押韵”的执着:

“我固执地认为,诗应该押韵。诗不押韵,就像姑娘没头发一样别扭。不押韵的一流诗歌即使勉强算作诗,也不如押韵的二流诗歌。我决定,我的译本尽全力押韵。”

“我越来越坚信,押韵是诗人最厉害的武器。有了押韵,诗人就可以征服世界去了。”

然而冯唐这次没能如愿征服世界,以下这首便是冯唐自己得意却饱受舆论非议的典型例证:

The night kisses the fading day whispering to his ear,“I am death, your mother. I am to give you fresh birth.”

郑译:

夜与逝去的日子接吻

轻轻地在他耳旁说道:

“我是死,

是你的母亲。

我就要给你以新的生命。”

冯译:

白日将尽

夜晚呢喃

“我是死啊,

我是你妈,

我会给你新生哒。”

连死党李银河也表示,“不幸冯唐是个押韵派,为了押韵竟不惜用可恶的网络新词,真是得不偿失”。

赵四也与冯唐持不同的看法,他认为一味押韵反而有可能损失“真诗”的东西,造出甚至带着某种打油感的语言产品。现代诗歌是为了解放出真正有深度的灵魂节奏,才强调放弃外在韵律系统的。而在声音方面,现代诗歌的“节奏”是比“押韵”重要得多的概念。

六、诗歌语言是否应该“与时俱进”?

既然现代诗歌的追求和侧重已经有了明显的变化,诗歌语言是否也应该“与时俱进”?

据金荣良的介绍,《飞鸟集》的再版也正是缘起于出版社重出一系列公版书的计划。目前市面上流传最广的郑振铎与吴岩译本都年岁久远,出版社请名家重译《飞鸟集》,以期以更新、更紧跟时代面貌的方式呈现这部经典。一番权衡之后,冯唐进入了视线。

冯唐也果然“不负所托”,对翻译语言的时代性有着他的敏感度,“我坚信民国时代的中文还在转型期,我现在有能力把中文用得更好”。

翻译第一首的时候,就遇到一个困难的权衡。

英文原文是:

Stray birds of summer come to my window to sing and fly away. And yellow leaves of autumn, which have no songs, flutter and fall there with a sigh.

一种翻译风格可以更贴近中国古体诗,可以更整洁:

“夏日飞鸟

我窗鸣叫

敛歌而消

秋天黄叶

无翼无啸

坠地而憔”

另一种翻译风格可以更贴近现代诗,可以更缭绕:

“夏天的鸟来到我的窗前

且歌且笑且翩跹

消失在我眼前

秋天的黄叶一直在窗前

无歌无笑无翩跹

坠落在我眼前”

斟酌再三,选择了后一种作为翻译《飞鸟集》的整体风格。最主要的原因是,现在是现代了。

张定浩同意“与时俱进”的翻译观,认为一个时代有一个时代的语感,但他也强调,“我们不应该仅仅拿冯译和郑译比,应该拿冯译和这个时代好的汉语诗歌比”。

王家新指出,谈论“与时俱进”的前提是要尊重包括郑振铎、冰心等老一辈翻译者的贡献。当然,经典作品的重译是有必要的,它们召唤着每个时代产生自己的译本。冯唐的有些译文比郑振铎的更合乎当今时代的“语感”,但是,“当下的时代感”也有很多不同的层次,冯唐可能只受限于他那样品味的读者圈子。“我们敬仰杜甫、李白、王维,也感激像冯至、穆旦这样的译者,是因为他们提升了这个民族语言文化的品质。你只要认为自己还是个作家、诗人或爱诗者,你就不能降低这个民族的心智。”

树才则持相反的意见,认为并不存在专门的“诗歌语言”,它是植根于我们的日常生活语言的,诗歌语言也不需要“与时俱进”,“80年代北岛、海子、顾城的诗受到追捧,那个时候是理想高扬的抒情诗,现在更多是语言平实、带有叙事特点的诗歌。但是诗歌的语言是个性化的,因人而异,说冯唐的译文是现代汉语的语言,而郑振铎的就不是,是站不住脚的”。如果一定要从翻译和时代的关系来度量,只能说现在的时代是个世俗化的时代,追名逐利导致了冯唐这种译本的出现。

七、他尊他的肿胀为神

冯唐曾提及,在翻译《飞鸟集》第四十五首,心里突然释然了:

他尊他的剑为神

剑胜了

他输了

此处大概是一个无意识的伏笔,恰可为冯唐此遭的经历作照:

他尊他的肿胀为神

肿胀胜了

他输了

八、“人生事贵快意,何况译诗?”

“在这个忧伤而明媚的三月

我从我单薄的青春里打马而过

穿过紫堇

穿过木棉

穿过时隐时现的悲喜和无常

翻译:It’s March, I’m a bitch. ”

冯唐说,这不是好诗,不是好翻译,而是段子手对于生活过度的归纳。

由此观之,冯唐对于肿胀的限度并非没有警惕,只是他认为自己有自信也有自由去平衡信、达、雅。

“人生事贵快意,何况译诗?”冯唐说。

“你玩的就是心跳,玩过就玩过了,还可以再玩别的,希望玩得更专业些” ,王家新说。

讨论冯唐荒诞吗?中国众诗人眼中的《飞鸟集》

|

|

|客服:0668-2886677QQ:75281068|大茂微博|小黑屋|手机版|Archiver|大茂名网

( 粤ICP备18149867号 )茂名市大茂科技有限公司 版权所有

|客服:0668-2886677QQ:75281068|大茂微博|小黑屋|手机版|Archiver|大茂名网

( 粤ICP备18149867号 )茂名市大茂科技有限公司 版权所有