马上注册登陆,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?用户注册

x

导语:2014年10月15日,习近平主席在北京主持召开文艺工作座谈会并发表重要讲话,鲜明提出“坚持以人民为中心的创作导向,创作更多无愧于时代的优秀作品”。他自述文学情缘,《战争与和平》、《静静的顿河》、《复活》、《叶甫盖尼·奥涅金》、《当代英雄》、《红与黑》、《老人与海》……“当时能找到的文学经典我都看了”。

在95后评论人宗城看来,黄金时代的俄国知识分子和他们的作品,几乎都是始于观念,经由文本,回到现世,最动人的当数作品中对多余人的关怀,无处不在的人道主义精神。这些作品不但震撼了那个时代的俄国人,也深深感染着中国文人,从鲁迅、周作人到王蒙、丁玲,如今我们回顾那些依然感染着年轻人的文本,依然闪耀着黄金时代的恻隐之心。

习近平文学情缘里的黄金时代名著,如今仍是最动人的经典

陀思妥耶夫斯基

“我不明白,当一个人走过一棵树影婆娑的大树,怎能不感到幸福呢?当您能跟一个您所爱的人说话,怎能不感到幸福呢!……世界上这样美好的事物比比皆是,连最不可救药的人也会认为它们是美的。您不妨看看孩子,看看朝霞,看看正在生长的青草,看看那些注视着您的、爱您的眼睛……”

——《白痴》

“要想获得一种见解,首先就需要劳动,自己的劳动,自己的首创精神,自己的实践。”

陀思妥耶夫斯基如是说。

那个时代,俄国知识分子们将写作视为一种关照现实的途径,一种践行自己理想,阐释哲学思想甚至宗教玄思的方式。文学始于观念,经由文本,回到现世。那个时代,优秀的文学作品像璀璨的烟火,每天每夜都在燃起。后来人提及那个时代,常说,这是文学史的一个“黄金时代”。

习近平文学情缘里的黄金时代名著,如今仍是最动人的经典

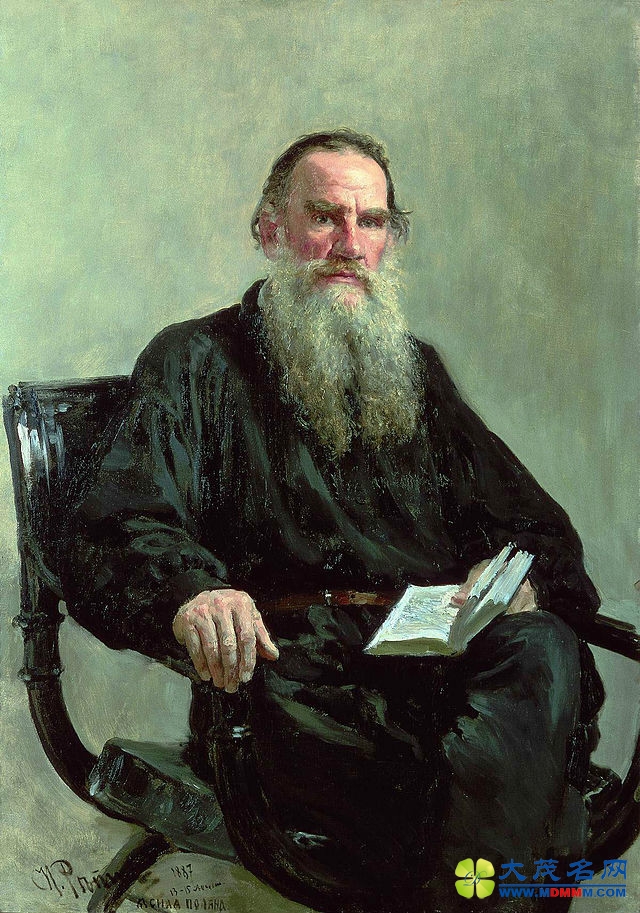

托尔斯泰

我曾思考一个问题:“为什么从十九世纪初开始,俄国文学进入了一段黄金时期,相继涌现了普希金、莱蒙托夫、托尔斯泰、陀思妥耶夫斯基、契诃夫、屠格涅夫等文学巨匠?"有人说,俄国文学就是世界文学中的青藏高原,而黄金年代涌现的文学作品就像珠穆朗玛峰。这话虽然绝对,但不失道理。

我尝试归纳原因:

一.俄国当时的社会氛围,大变革时期催生丰富的社会素材;

二.俄国的疆域和气候。一方面,辽阔的疆域让它同时与欧洲文明、华夏文明、中东文明等文明接触,感受不同文明的特点;另一方面,疆域和气候让俄国的不同地区人们的生活习惯、社会结构出现差异,这会是作家观察的丰富样本;

三.俄罗斯人的民族性,所谓的“俄罗斯性格”;

四.东正教的影响。东正教源自希腊文明的救世主信仰根源,与拜占庭帝国紧密相关,后又成为俄罗斯帝国的国家宗教。东正教具有注重神学理论和神秘主义化的特点,而俄国文学恰恰有不少反映神秘主义的作品。

原因很多,但终究流于泛泛。不过,我发现黄金时代的诸多作品有一个共性——就是流露出作者对平凡人物甚至边缘人物的恻隐之心。这里所说的“边缘”,未必是物质的贫穷、阶级的低下,更侧重于文本人物中观念并未迎合大流,存在精神苦痛却寻不到出路的状况。不惟黄金时代,紧紧挨着的“青铜时代”,也不乏这般“恻隐之心”。列夫·托尔斯泰的卡列尼娜、陀翁的《穷人》、契诃夫的普拉东诺夫、莱蒙托夫呼喊的“普希金”等等,都是例子。

恰恰在这个时期,文艺作品开始聚焦于“多余人”形象。在俄国,它叫“零余者”,和边缘人定义有所区别,但本质一样。俄国的一众文豪——普希金、屠格涅夫、陀思妥耶夫斯基、契诃夫等,都是写“边缘人”的好手,他们的笔锋塑造的“零余者”,大抵集中于思想迷惘的青年男女,他们不愿加入革命,又意识到自身阶级存在的问题,一如奥涅金和毕巧林。他们在旧制度与进步浪潮间游移,怀疑自我、怀疑人际相处、怀疑存在价值,最终走向肉体与精神的毁灭。

不过,当他们将目光对准这些源于现实,而创造于文本的形象时,他们并没有滥用尖酸刻薄的讽刺,或者以高姿态者的身份洋洋洒洒“教育批判”,很多时候,他们的笔触中流露出的是同情或感同身受,像一个人目睹自己好友的悲剧,却无能为力。

书写多余人的不惟俄国一家,在他们之前,处于大革命幻灭的法国,已经有文人关注。司汤达的《红与黑》就是很典型的例子。你很难用“现实主义”或者“浪漫主义”简单囊括《红与黑》。司汤达对于连、对德·瑞纳夫人、对拉·木尔小姐、对玛特尔等人物的勾勒,诚然站在一个冷静审慎的高度,但又不时流露出饱满的情绪。

透过《红与黑》的文字,一个场景浮现于我的眼前:一位作者在灯下书写,却情不自禁,渐渐落泪。和后来的普希金、赫尔岑、莱蒙托夫等人一样,司汤达对多余人不是一昧的嘲笑和职责,人道主义的声音一直提醒他。

司汤达留心着法兰西乃至欧陆的光怪陆离——《红与黑》的灵感来自于报纸报道的情杀事件;《巴马修道院》与意大利教皇保罗三世的经历有关;《阿尔芒斯》则着眼于复辟的波旁王朝的社会乱象。他曾说:“政治好比是音乐会中间的一声手枪响,它会破坏气氛。”但对于一个作家,政治犹如幽灵,你无法逃脱,焉论骨子里不认怂的司汤达,他的作品从不逃避政治,甚至如一团猛火,烧得人脊背发烫。比起对基督教残存神秘主义的幻想的夏多勃里昂、虔诚的天主教徒雨果、心留保皇思想和哲学上的神秘主义的巴尔扎克,司汤达的笔锋更为决绝,一如许光华所说:“他是个彻底的反封建、反教会的战士和唯物主义者。”

《红与黑》,一如司汤达的风格,冷静克制又捉摸不透,情绪的变化藏有对自然法和生活观的思索。这些变化反而有助于我们更好界定现实主义与浪漫主义的模糊地带,观察那个时代社会“尴尬者”的本真“面目”。而任何时代,都需要有人为“尴尬者”而歌,还原“尴尬者”内心破败的庭院。未必赞颂,但至少不漠视。

比起王公贵胄,司汤达更关心“无路可走”的市井宵小。对于他们,司汤达给予同情的目光,亦有对现实的反思冥想。无论是后拿破仑时代飘摇的法国社会,还是喧嚣与虚空并存的今朝,这世上,于连似乎源源不断,他们为自我而战、为屈辱而战,最终却成为一个个精致的浮萍,寂灭于幻梦。于连们被定格的形象背后,是作为时代边缘人难以言说的苦楚。

私以为,黄金时代名作中共有的恻隐之心,源于创作者们对“人道主义观”不约而同的认可与实践。人道主义一词,由Humanitarianism译述而来。它提倡关怀人,尊重人,以人为中心的世界观。尽管“以人为中心”在不同创作者眼中存在争议,“贫苦的人的出路何在”,不同政见者也分歧巨大。但关怀与尊重个体成为黄金时代的大家们达成的一致。车尔尼雪夫斯基曾说托尔斯泰的作品“善于钻人农民的灵魂中”;而陀思妥耶夫斯基的人道主义,则由最初的“幻想和怜悯的爱”调整为“人道的爱与基督式的爱结合”。

人人皆有局限性,诚如黑格尔引用安提戈涅所言:“悲剧是善与善的冲突。”个体的渺小在于他们无法兼顾善,又无法彻底摈弃“恶”。也许,正是因为黄金时代的创作者们意识到了这一点,推己及人,因此他们的文本常有恻隐之心。

黄金时代诞生的作品,不但震撼了那个时代的俄国人,也深深感染多年以后的异国他乡迷茫客。

习近平文学情缘里的黄金时代名著,如今仍是最动人的经典

丁玲

早在新文化运动时期,一些参与“文学革命”的知识分子就主动在国内传播黄金时代的作品。鲁迅对果戈理、托尔斯泰、契诃夫、陀思妥耶夫斯基情有独钟,他的“立人”观念受托翁和陀翁影响颇深;周作人主要翻译日本文学作品,但也曾涉猎俄罗斯民间故事;曾入前苏联学习的瞿秋白翻译的虽非黄金时代作品,但在担任教员期间,热情教学生“读俄文的普希金的诗,在诗句中讲文法,讲变格,讲俄文用语的特点”(丁玲语)。

到了新中国的第一代知识分子,阅读以黄金时代为代表的俄罗斯文学,也是一种流行甚久的风潮。他们坐在田垄上,谈论普希金的理想与浪漫;他们见同志手捧《战争与和平》,露出欣赏的目光。到了后黄金时代的《钢铁是怎样炼成的》、《静静的顿河》、《铁流》,甚至如今已淡出青年眼光的《拖拉机站站长与总艺术师》,都是当时的年轻知识分子热衷于谈论的文本。

作家王蒙就是《拖拉机站站长与总艺术师》的忠实读者,他坦承自己的创作受到这部前苏联小说的影响,甚至,他特地将这部小说写进了文本:

“就这样,林震口袋里装着《拖拉机站站长与总农艺师》,兴高采烈地登上区委会的石阶,对于党工作者(他是根据电影里全能的党委书记的形象来猜测他们的)的生活,充满了神圣的憧憬。”

从民国到新中国,不少创作这都和王蒙一样,不仅阅读俄罗斯文学的代表作,而且将那些经典文本的母题和创作手法加以移植,以创作自己的作品。

曾将普希金、屠格涅夫、高尔基、阿·托尔斯泰、赫尔岑、克鲁泡特金、爱玛·高德曼等人的作品译成中文的巴金,就曾以高尔基等俄罗斯作家为自己的创作标杆;丁玲笔下的莎菲女士、老舍笔下的祁瑞宣,都颇有“多余者”的气息。而像“三红一创”、《青春之歌》这些新中国初期的经典文本,也都有浓厚的前苏联气息。

它们的母题与俄罗斯文学名作仿佛一脉相承,往往包括:对多余者的同情;对官僚主义的抗争;对贫苦大众的关怀与赞同;个人与群体的存在问题;知识分子的出路;乡愁;等等等等......

如今,当我们回顾那些依然感染着年轻人的文本,作者们对人物的处理,一如“黄金时代”大家对文本人物的恻隐之心。他们在书写时,不是简单点按照公式,规定哪一处煽情,哪一处人物要流出眼泪。他们对人物的塑造,也绝不仅仅局限于一个符号、一个传声筒,即便是“虚构”,也要有“活生生的气息”。更何况,这些虚构人物大抵都源于作家对现实人物的观察和思考,就像托尔斯泰在报纸中目睹的一起起新闻事件、普希金在皇村交往的一位位“上流人”...

《战争与和平》说:“每个人都会有缺陷,就像被上帝咬过的苹果,有的人缺陷比较大,正是因为上帝特别喜欢他的芬芳。”而我更喜欢托翁的另一句话:

“了解一切,就会原谅一切。”

习近平文学情缘里的黄金时代名著,如今仍是最动人的经典

|  |客服:0668-2886677QQ:75281068|大茂微博|小黑屋|手机版|Archiver|大茂名网

( 粤ICP备18149867号 )茂名市大茂科技有限公司 版权所有

|客服:0668-2886677QQ:75281068|大茂微博|小黑屋|手机版|Archiver|大茂名网

( 粤ICP备18149867号 )茂名市大茂科技有限公司 版权所有